智能海洋科考船“同济”号、城市轨道交通智能运行控制技术及应用、跨域作业型边缘智能蛇形机器人、AI 手语大模型……

9月23日,以“工业新质,智造无界”为主题的第二十五届中国国际工业博览会(以下简称“工博会”)在国家会展中心(上海)开幕,同济大学共有19项科技创新成果集中亮相,各有创新亮点,引来参观者驻足。

其中,不少成果是人工智能赋能科技创新的产物;更有多个项目荣获工博会CIIF创新引领奖、工博会高校展区创新金奖、工博会高校展区创新奖等重要奖项。

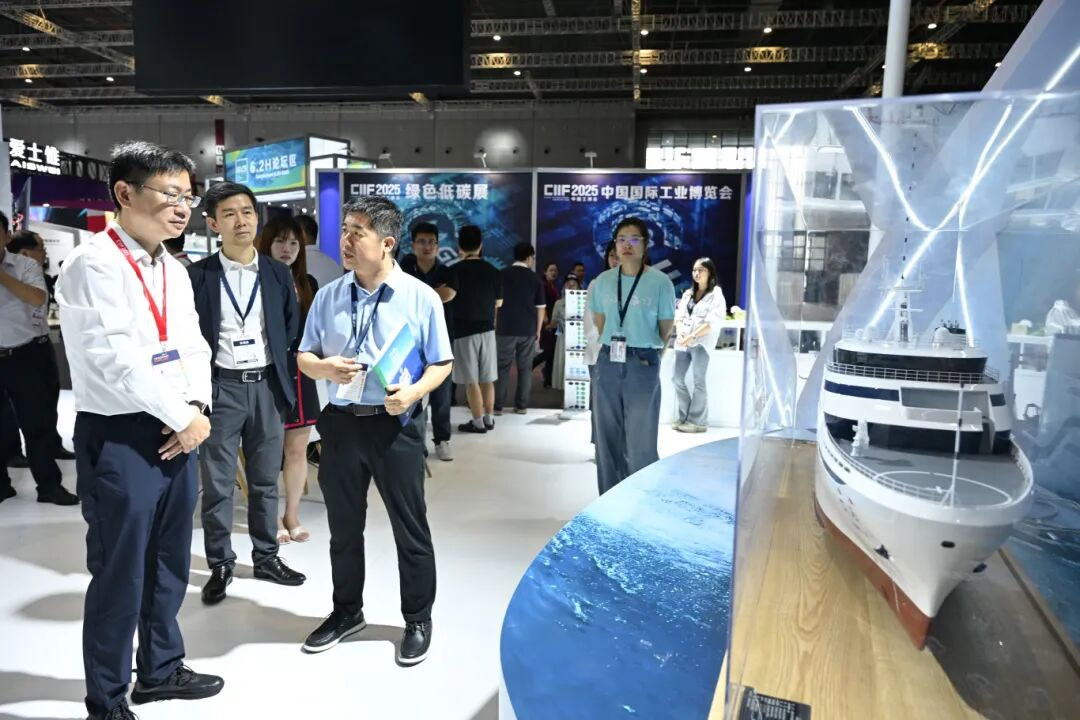

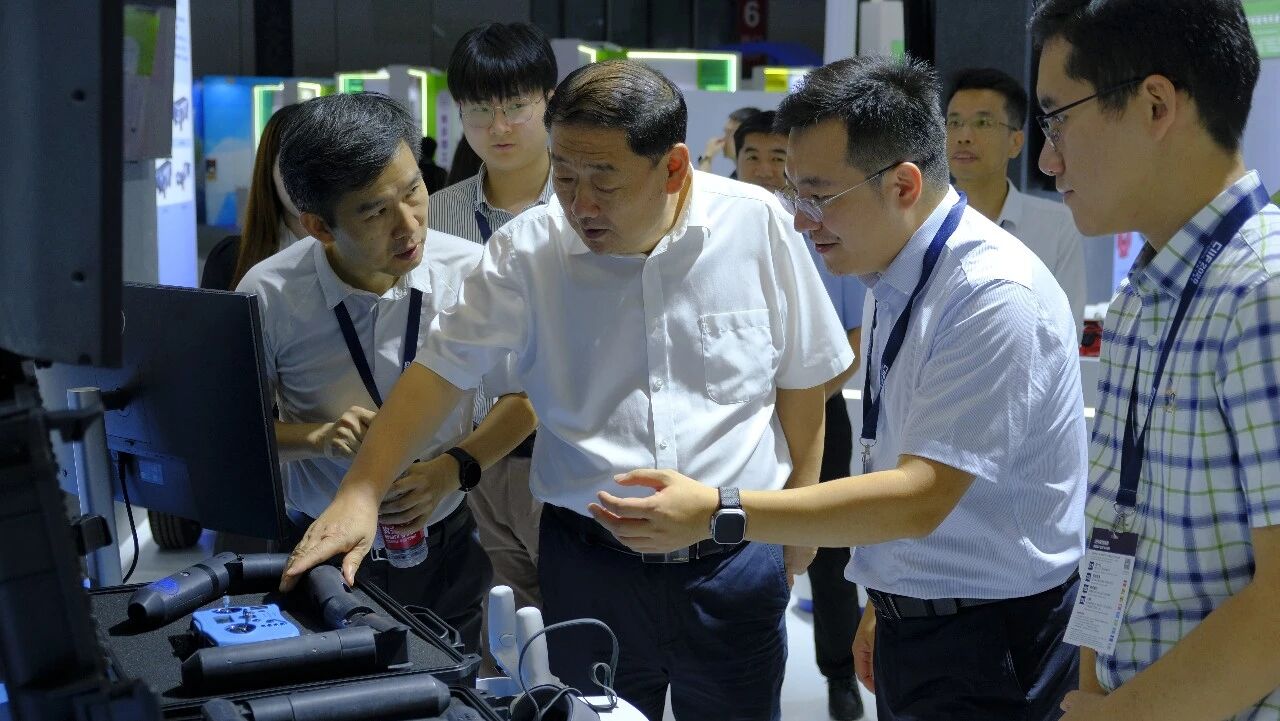

上海市教育委员会副主任(挂职)栾宗涛、同济大学副校长石振明,分别来到同济展区参观,饶有兴趣地听取项目成果介绍。

大学科研落地国计民生,成果转化惠及多个领域,快来同济大学展区,一览这些亮眼的成果吧。

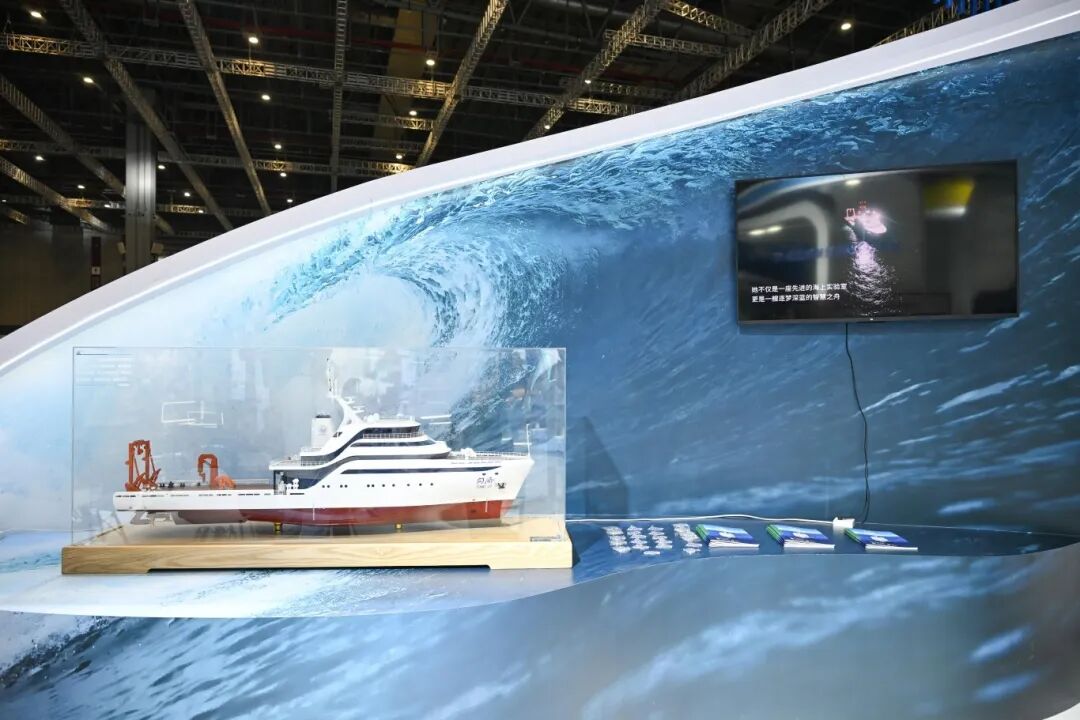

“同济”号智能海洋科考船

展区内一艘船模吸引了参观者的目光,这是依托海洋与地球科学学院管理运行的“同济”号智能海洋科考船。该船具备岸基遥控、自主航行、智能能效管理等核心功能,以2000吨级平台实现3000吨级科考作业能力,可开展海洋地质、生态、大气等综合科考任务。将年均执行240天海上任务,支撑国家重大科技基础设施运维、国际大洋钻探研究及长三角高校涉海人才培养。

城市轨道交通智能运行控制技术及应用

交通学院张雷教授团队联合卡斯柯信号有限公司等产教融合团队坚守理论创新与技术开发,研制和开发的列车车载设备、轨旁设备、目标控制器和调度系统等产品体系,已成功应用于28个国家与地区的近100条轨道交通线路(包括地铁、轻轨、有轨电车、市域快速轨道交通等),实现了中国首套全自主化的城轨列控系统整建制出口。项目获得本届工博会CIIF创新引领奖。

智能建造场景的空地协同感知装备、技术及应用

测绘与地理信息学院刘春教授团队研发了智能建造场景的空地协同感知装备及技术,研制了多模态数据融合的智能测绘装备,有效解决了传统三维数据获取方式在效率、成本、场景适应性上的痛点,实现了“高精度、高效率、低成本、真便携”的轻量化感知目标,有效应用于我国40余个大体量、高复杂、超高层等典型重大建筑智能建造的现场施工和运维管理。项目获得本届工博会高校展区创新金奖。

跨域作业型边缘智能蛇形机器人

机械与能源工程学院符长虹团队研发出“玄螭”系列跨域作业型边缘智能蛇形机器人。该机器人融合仿生学与具身智能技术,创新打造模块化复合材料机体,可在狭窄管道、陡峭坡面等复杂地形自主穿梭,能动态生成蜿蜒、攀爬等十余种步态,搭配边缘智能视觉系统,有效解决传统安防巡检设备痛点,为工业运维提供全新技术方案。项目获得本届工博会高校展区创新奖。

超深水海底飞行节点地震仪

该设备是由国家重点研发计划“深海关键技术与装备”重点专项资助、海洋与地球科学学院耿建华教授团队牵头联合国内多家单位研制的一款带有海底导航定位与自主航行功能的海底四分量飞行节点地震仪,用于超深水海底资源勘探、科学研究与资源环境评价。国际上首次在~2861m水深的海底里采集到高质量的四分量地震数据,填补了国内空白。

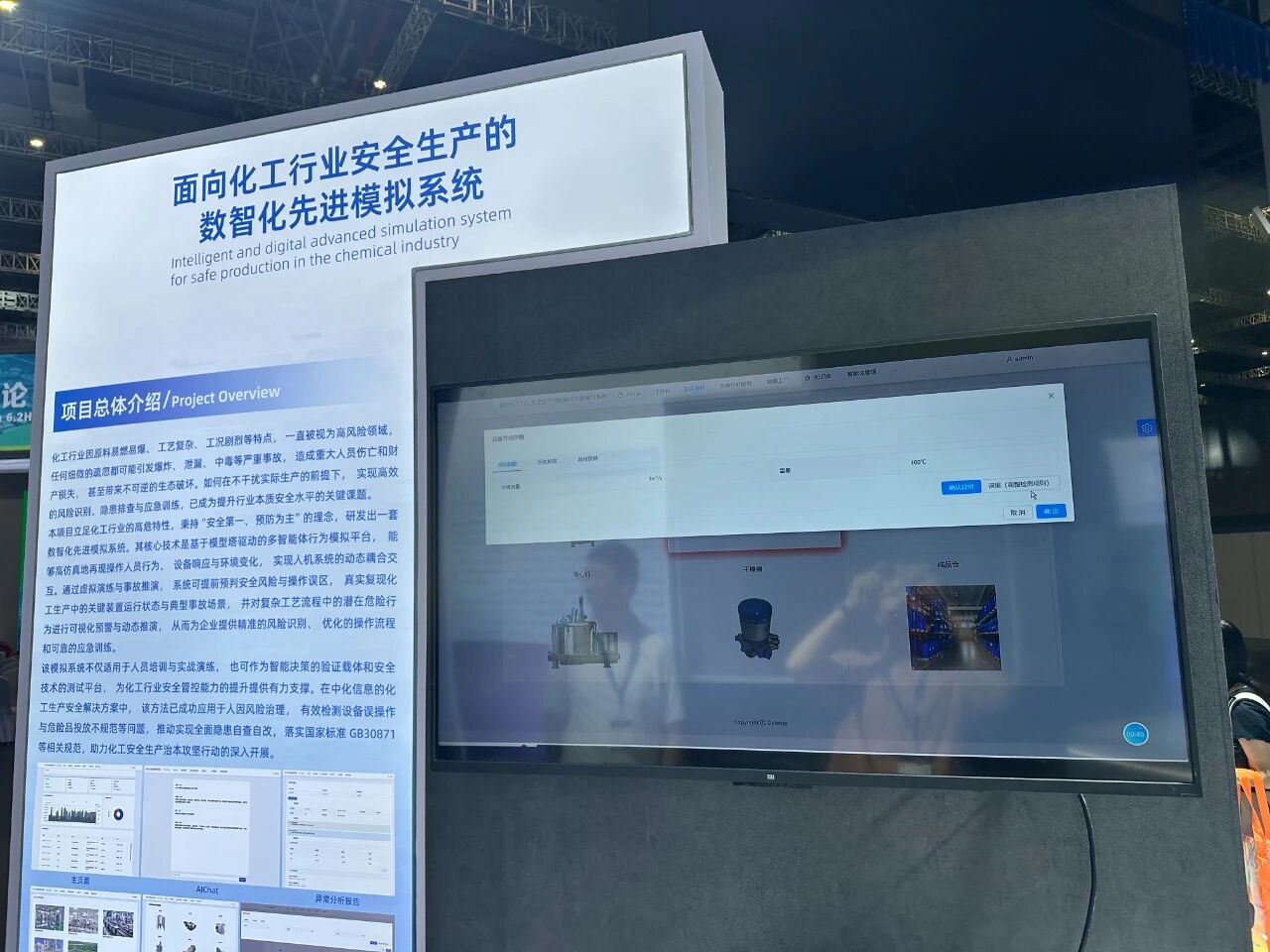

面向化工行业安全生产的数智化先进模拟系统

计算机科学与技术学院王成教授团队研发的先进模拟系统能够精准识别潜在风险,支持隐患排查、应急推演与流程优化,在虚拟环境中对事故场景进行动态预演,有效预判安全风险与操作误区。它不仅可用于人员培训和实战演练,还可作为智能决策验证与安全技术测试的重要平台。目前,该成果已成功应用于中化信息的化工生产安全解决方案中。

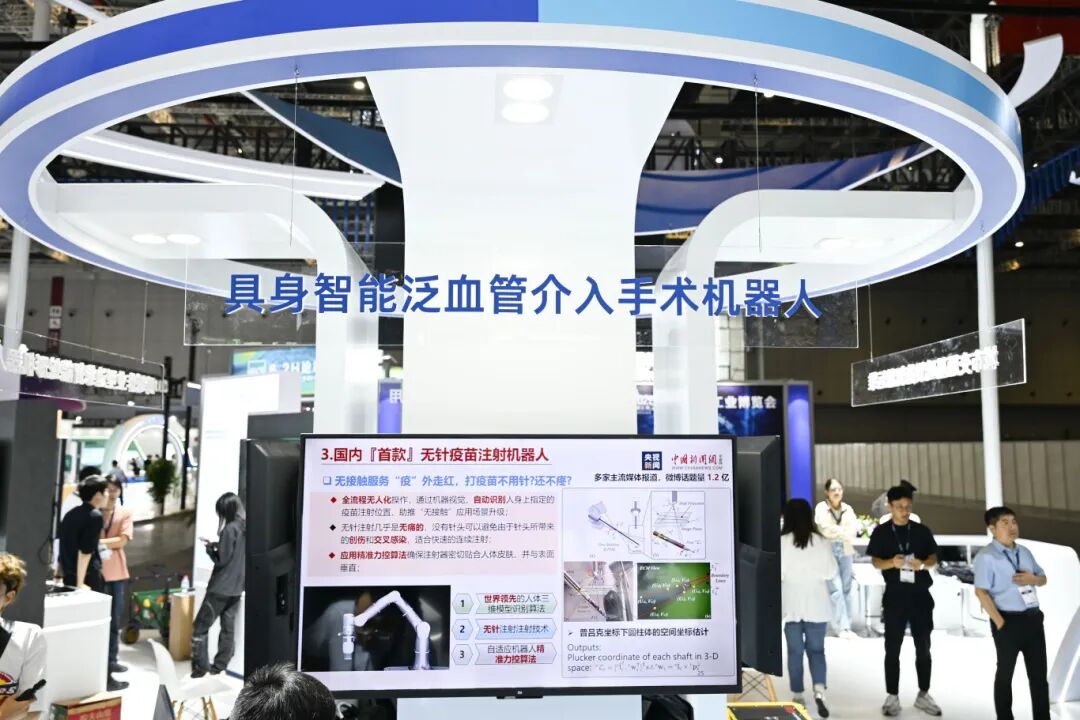

具身智能泛血管介入手术机器人

电子与信息工程学院齐鹏团队聚焦泛血管介入手术这一临床实际场景,提出面向手术场景的“具身智能感知-控制融合”的实时决策控制算法框架,构建了基于高保真仿真环境的血管介入手术自主导航策略平台,成功实现从仿真到真实手术场景的任务级策略迁移。该技术有望为精准医疗与智慧医疗体系的构建开辟全新技术路径,助力我国高端医疗装备自主创新与产业升级。

深地智探:超深定向钻孔内瞬变电磁地层探测

土木工程学院薛亚东研究团队联合安徽惠洲地质安全研究院、上海深地智探数字科技有限公司,成功研制出“超深埋隧洞智能探测与绿色加固一体化系统”,完成了国内水利系统首例2504米超深定向钻孔内的无缆自储式瞬变电磁探测。首次构建了超深地层的“探测–解译–智控”一体化全流程闭环技术体系。成果可为深埋隧洞、地下储库、深地能源开发等重大工程提供关键技术支撑。

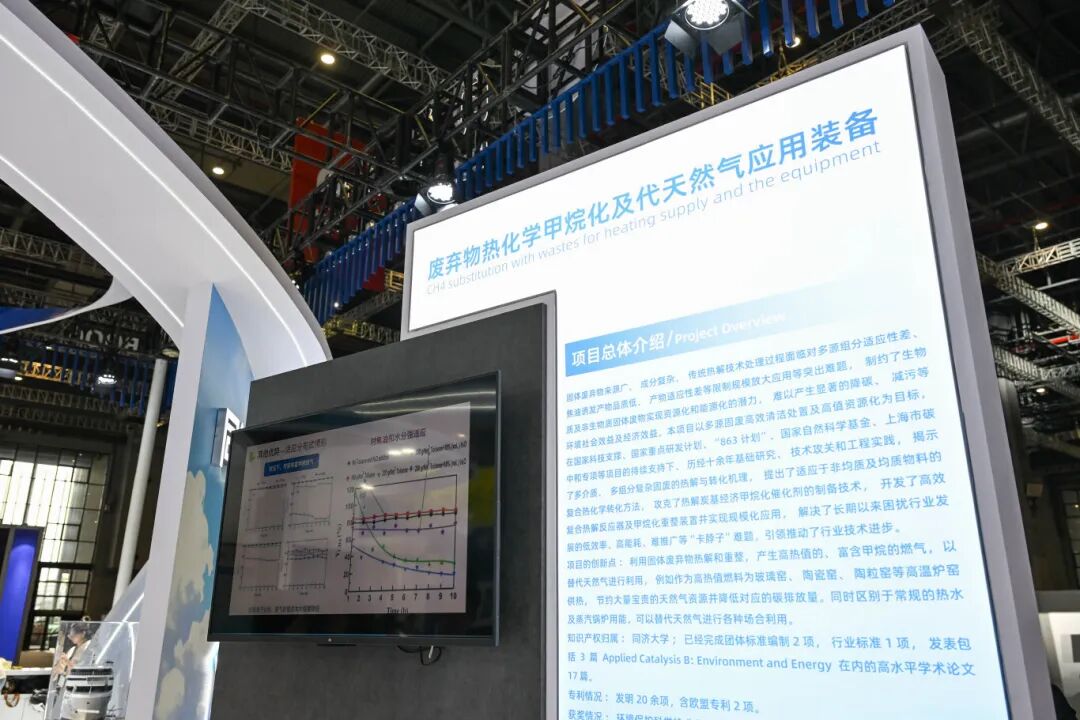

废弃物热化学甲烷化及代天然气应用装备

废弃物甲烷化及代天然气应用项目将各种有机固废转化为能替代天然气利用的高热值燃气,既解决了固废清洁处理难题,又节约了宝贵的天然气资源,并实现了碳减排效果。该技术由机械与能源工程学院陈德珍教授固体废弃物热处理研究团队开发,历经十余年研究攻克了焦油难题、避免了含油废水的产生,开发了相关装备,具备了工程应用的基础。

工程化间充质干细胞外泌体药物技术平台的开发

工程化间充质干细胞外泌体药物(ATMP)的研发,开创国际间充质干细胞外泌体工程化修饰先河。医学院徐俊教授团队攻克工业级量产工艺、生产与质量控制、多模型药效评价三大核心技术集群,搭建适用于多种干细胞来源外泌体药物的大规模、高灵活性技术开发平台。团队正研发靶向明确、功能增强的治疗缺血性脑卒中工程化脂肪间充质干细胞外泌体产品。

新一代血管特异性铁基磁共振造影剂

医学院张兵波教授团队成功研发出新一代铁基磁共振造影剂。团队首创的液相自组装技术,攻克了绿色、低成本、高效率规模化生产的难题。该产品具有颠覆性优势:仅需一针注射,即可实现全身超长时程、超高分辨率的血管成像,不仅安全性更高、成本显著降低,还适用于肿瘤、脑卒中等重大疾病的精准诊断。目前,该项目已完成核心验证,有望打破国外技术依赖

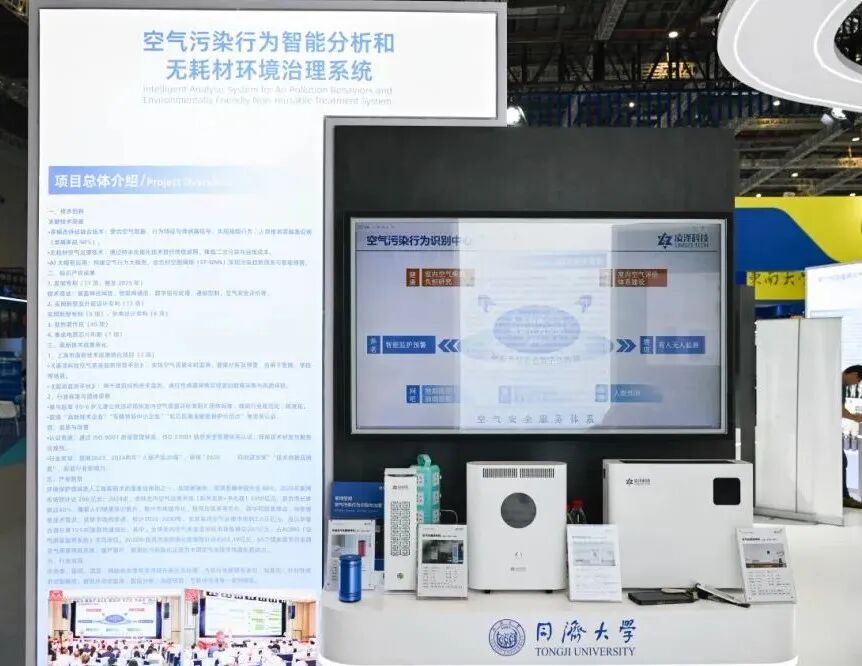

空气污染行为智能分析和无耗材环境治理系统

同济科技园企业上海凌泽信息科技有限公司将空气特征数据转化为标准化数据服务产品,形成从物理世界到数字决策的升华,以数据要素为生产力为养老、医疗、应急等行业提供智能监护预警、健康溯源等数据服务,创造健康生活环境,赋能公共卫生安全,以空气质量持续改善推动经济高质量发展,践行空气安全使命,让空气更安全生活更健康。

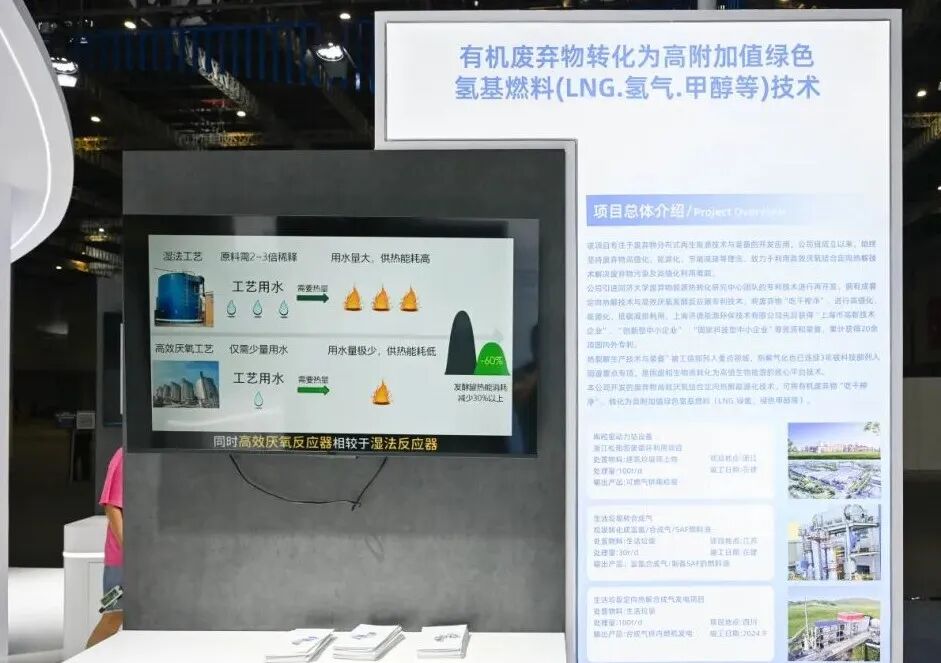

有机废弃物转化为高附加值绿色氢基燃料技术

同济科技园企业上海济德能源环保技术有限公司专注于废弃物分布式再生能源技术与装备的开发应用,引进同济大学专利技术进行再开发,拥有高效厌氧发酵与定向热解核心技术。该技术可将有机废弃物彻底转化为高附加值绿色氢基燃料,实现能源化、高值化与低碳利用。公司的热解气化技术是生物质与固废高效转化领域的核心平台技术。

AI手语大模型

同济学生创办的上海济声科技致力于构建全球聋人的“巴别塔”,通过自研的手语大模型,解决全球近一亿聋人在信息获取方面的障碍。支持公共服务、新闻媒体、政务服务、法律金融、教育医疗等全场景AI手语播报;可支持“一带一路”共建国家,乃至300+普通人语言和多国手语转译,助力千行百业,进行信息无障碍基础设施建设。

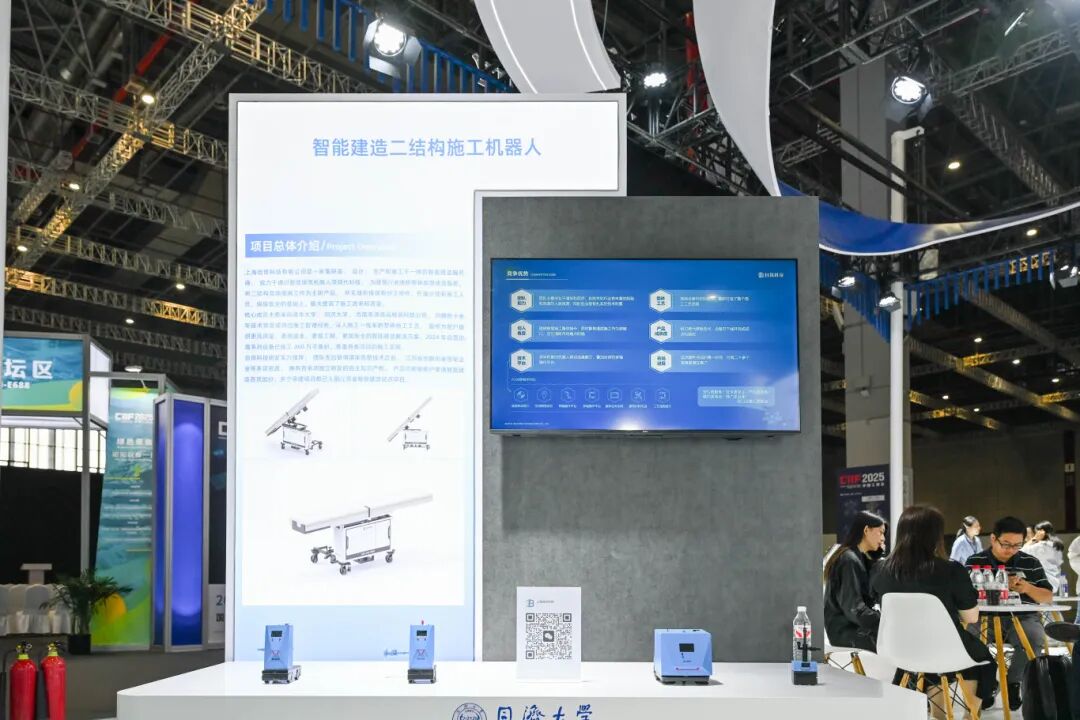

智能建造二结构施工机器人

校友企业上海自筑科技推出多款智能建造机器人:ALC墙板运输安装机器人集成翻转与行走功能,实现单人墙板运输与液压辅助安装,显著提升效率;腻子刮抹机器人适用于大型建筑喷涂,一次成膜、厚度均匀,涂料利用率超90%;乳胶漆喷涂机器人通过升降喷枪实现均匀喷涂,优化施工质量与人员工作条件。

面向高阶智能驾驶的电子机械制动系统底盘域控关键技术

汽车学院吴光强教授团队联合格陆博科技有限公司针对线控制动领域核心技术,构建“三轴一体的智能底盘技术路线”,形成一套完全自主可控的研发体系。项目团队已形成覆盖EPB及制动器总成、ABS、ESC、GIBC(onebox)、EMB等全栈式产品矩阵。格陆博线控制动产品已实现全线量产,产品年产能超100万套;关键零部件均自研自产。

多源信息融合车载组合定位

依托汽车学院科研创新成果的共迹科技,专注车辆全工况高精度定位核心技术产业化应用,产品线涵盖P-Box、IMU、域控贴片模组、高精度真值定位测试设备及室内外一体化全栈定位方案等。共迹科技拥有乘用车、农用机械及无人机量产定点,陆续推进无人车、无人船、无人机、机器人全形态载具的智能化,致力于成为细分赛道创新引领者与产业化先锋。

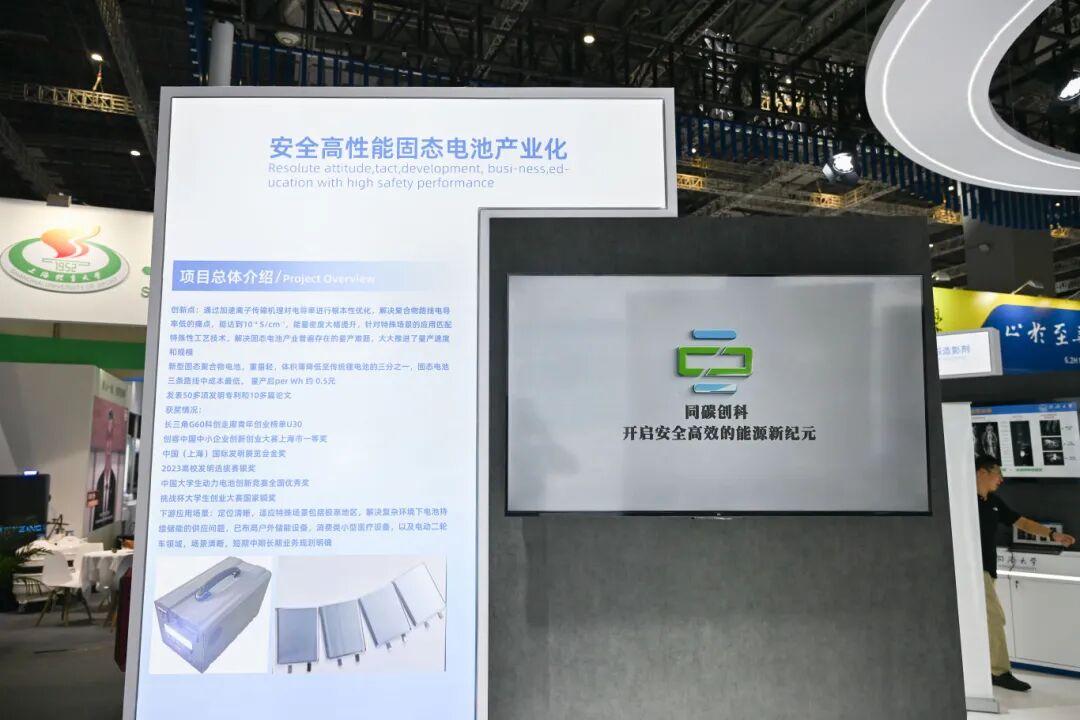

安全高性能固态电池产业化

校友企业同碳创科聚合物固态电池项目通过自主开发的固态电解质体系,拥有高安全性和稳定界面,实现电池能量密度与电压窗口的大幅提升。其三维防护设计可提升续航并显著降低热失控风险。固态电解质不易燃且工作温度范围宽,可在–40℃至80℃之间稳定运行。团队计划在2026年前完成百兆瓦级示范,为新能源汽车和储能市场提供高安全、高寿命的固态电池解决方案。

移动充电线控底盘

由汽车学院校友创立的上海济驭科技有限公司专注于无人驾驶通用化线控底盘的研发和生产。公司量产的多款线控底盘覆盖无人充电、无人物流、无人配送、无人消杀、无人巡逻、无人特种车等多个应用场景。此次参展的移动无人充电宝展车所使用的是由济驭研发的高压驱动版底盘,较传统无人充电宝底盘在系统方案上全面领先,并大大节约了成本。

本届工博会为期五天,将持续至9月27日(周六),共设九大专业展和三大特展,紧紧围绕“高端化、智能化、绿色化”主线,全力建设一个展示中国成就、引领新型工业化方向、彰显未来工业趋势的国际工业创新成果展示与交流平台。(图/周游、温廷宇)