2024年度上海市科学技术奖揭晓,以同济大学为第一完成单位的31项成果(人)获奖

来源:科学研究院

时间:2025-08-26 浏览:

在8月26日上午举行的上海市科学技术奖励大会上,2024年度上海市科学技术奖揭晓,共授奖206项(人)。以同济大学为第一完成单位的31项成果(人)获奖,其中包括科技功臣奖1人、青年科技杰出贡献奖2人、国际科技合作奖2人、一等奖11项,展现了学校在基础研究、关键技术攻关和国际科技合作交流等方面取得的丰硕成果。

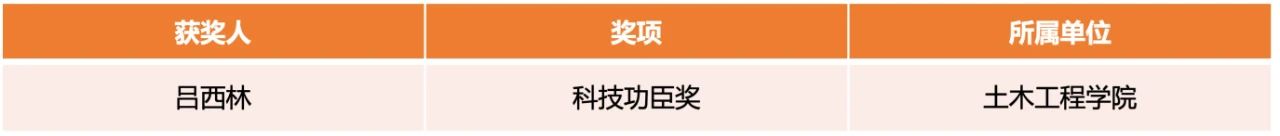

科技功臣奖(1人)

土木工程学院吕西林教授是我国著名建筑结构抗震专家。他构建了高层建筑面向性能化和可恢复功能的抗震设计理论与方法,主持完成了国内50多栋复杂高层建筑的抗震研究工作,工程遍及20多个城市;研发了多种消能减震装置与振动控制技术,成果应用于上海中心等重大工程;担任2本SCI期刊主编,为提升我国高层建筑的抗震水平、推动我国抗震技术跻身国际前列作出了重大贡献。

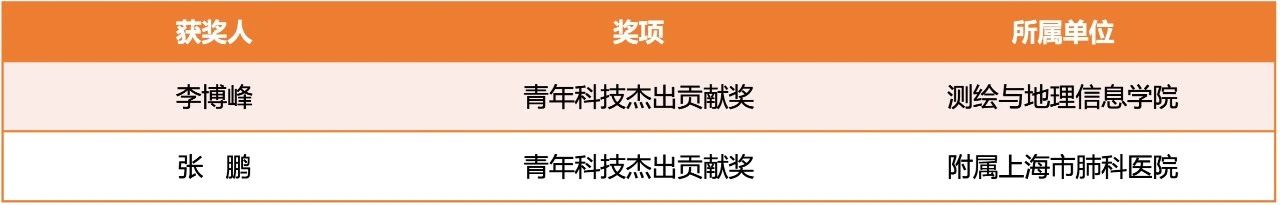

青年科技杰出贡献奖(2人)

测绘与地理信息学院李博峰教授长期从事卫星精密定位的基础理论和关键技术研究,建立了混合整数模型理论体系,为北斗高精度定位奠定理论基础;突破了空间混叠误差精细化处理关键技术,实现了全球覆盖星地一体化的北斗动态厘米级、静态毫米级定位服务;攻克了低轨卫星和多源传感器增强北斗的泛在定位关键技术,为推动北斗高精度定位产业化应用做出突出贡献。

附属上海市肺科医院胸外科张鹏教授围绕“难治性肺癌的精准治疗与机制研究”,揭示小细胞肺癌的蛋白质组学分子特征,提出分子分型特异性精准治疗策略;解析肿瘤免疫微环境重塑介导难治性肺癌发病及耐药的多维度分子机制,为临床实践提供理论基础;完成难治性肺癌的系列新辅助治疗临床试验,建立难治性肺癌围术期免疫治疗新模式,显著改善患者预后。

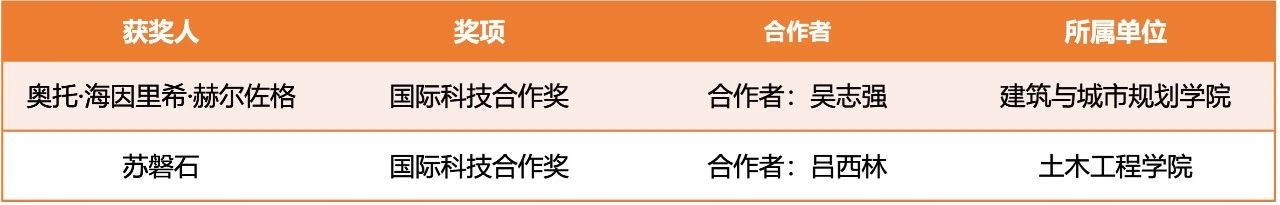

国际科技合作奖(2人)

奥托·海因里希·赫尔佐格(Otto Heinrich HERZOG)是中国工程院外籍院士、德国国家工程科学院院士、著名人工智能科学家、同济大学名誉教授。他创新地将自主多智能体系统的研究经验应用到中国城市规划和治理实践当中,与吴志强院士团队共同开拓“以数明律、以律定城”的智能规划理论体系,引领了人工智能时代城市规划学科前沿,并持续推动中德及中欧在智能规划领域的国际合作。曾先后荣获上海市政府“白玉兰纪念奖”(2021年)和“中国政府友谊奖”(2024年)。

苏磐石(Billie F. Spencer Jr.)是中国工程院外籍院士、全球著名结构工程和力学领域专家、美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校教授。他长期从事土木工程领域的智能控制、无线传感及其产业化、随机计算力学等开创性研究。近30年间,苏磐石教授指导了我国二十多家高校的120余位学者和学生。研究成果提升了我国土木工程智能防灾减灾科研和实践水平,为促进中美土木工程科技交流与发展作出了杰出贡献。

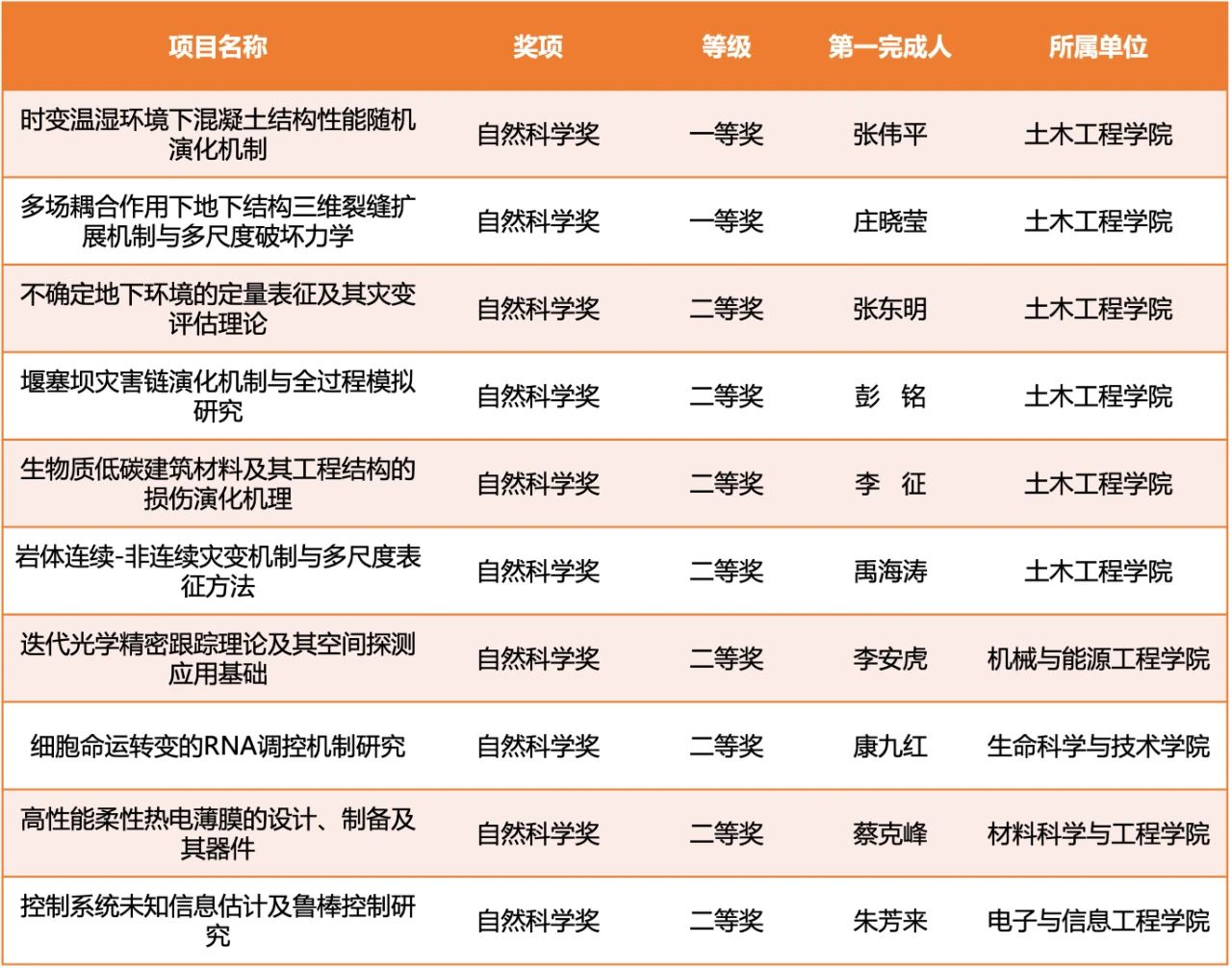

自然科学奖(10项)

获自然科学奖10项,其中一等奖2项,分别是土木工程学院张伟平教授主持完成的“时变温湿环境下混凝土结构性能随机演化机制”、庄晓莹教授主持完成的“多场耦合作用下地下结构三维裂缝扩展机制与多尺度破坏力学”。

技术发明奖(6项)

获技术发明奖6项,其中一等奖4项,分别是机械与能源工程学院汤奇荣教授主持完成的“空间在轨机器人多体柔顺装配与集群协同作业关键技术及应用”、材料科学与工程学院陆伟教授主持完成的“宽频高效能电磁兼容材料关键技术及应用”、土木工程学院闫治国教授主持完成的“长大隧道火灾防控与安全低碳运维关键技术”、物理科学与工程学院王占山教授主持完成的“高反射率大尺寸X射线光学薄膜器件关键技术与应用”。

科技进步奖(10项)

获科技进步奖10项,其中一等奖5项,分别是土木工程学院冯世进教授主持完成的“污染场地竖向隔离墙劣化机制及服役性能提升关键技术”、谢雄耀教授主持完成的“城市网络化深埋地下工程智能建造及风险管控关键技术与应用”、赵程教授主持完成的“高原环境下岩体工程灾变机理及防灾韧性提升关键技术”,物理科学与工程学院程鑫彬教授主持完成的“量子化实物标准的纳米计量关键技术及应用”,环境科学与工程学院王志伟教授主持完成的“工业园区废水深度处理与有价物质回收利用关键技术及应用”。

此次获奖展现了同济大学坚持“四个面向”,在科技创新领域的持续探索,在基础研究和应用研究方面的扎实积累,这些创新成果为服务国家战略和上海科创中心建设贡献了同济智慧。面向未来,学校将持续推进基础研究,深化有组织科研,努力取得更多原创性突破,为壮大国家战略科技力量、加快建成科技强国提供有力支撑。(图/周游)