物理科学与工程学院高国华/吴广明团队在锌离子电池大面积无枝晶负极研究中取得重要进展,成果发表于《先进材料》

来源:物理科学与工程学院

时间:2025-11-28 浏览:

近日,物理科学与工程学院高国华长聘副教授、吴广明教授团队在金属锌电极的界面调控与外延沉积机制方面取得重要进展。研究团队提出了一种基于超临界CO2诱导的自生矿化过程,在大面积锌金属表面原位构筑晶态碳酸锌单晶,从而实现了在弱导电晶体界面上的外延锌沉积,有效解决了水系锌离子电池的枝晶问题。相关成果以“Supercritical CO2-Induced Surface Autogenous Mineralization Enabling Epitaxial Zn Electrodeposition on Weakly Conductive Crystalline Coating”为题,发表于国际知名期刊《先进材料》(Advanced Material),并被编辑遴选为封面论文(Inside Back Cover)。

风光等新能源发电存在波动性,大规模储能是其并网的关键,水系锌离子电池因稳定性好、安全性高、成本低是理想的规模化使用的储能器件。然而,锌离子电池规模化使用还面临着锌沉积过程中普枝晶生长与副反应腐蚀问题,严重影响电池的可逆性与循环寿命。研究团队受自然界矿化作用启发,利用含水的超临界CO2流体体系实现界面自生成矿,在锌表面生成低导电性、耐腐蚀且力学稳定的ZnCO3晶态保护层。该无机涂层不仅抑制了界面副反应,还通过晶格匹配诱导锌离子在其表面进行择优取向的外延沉积。

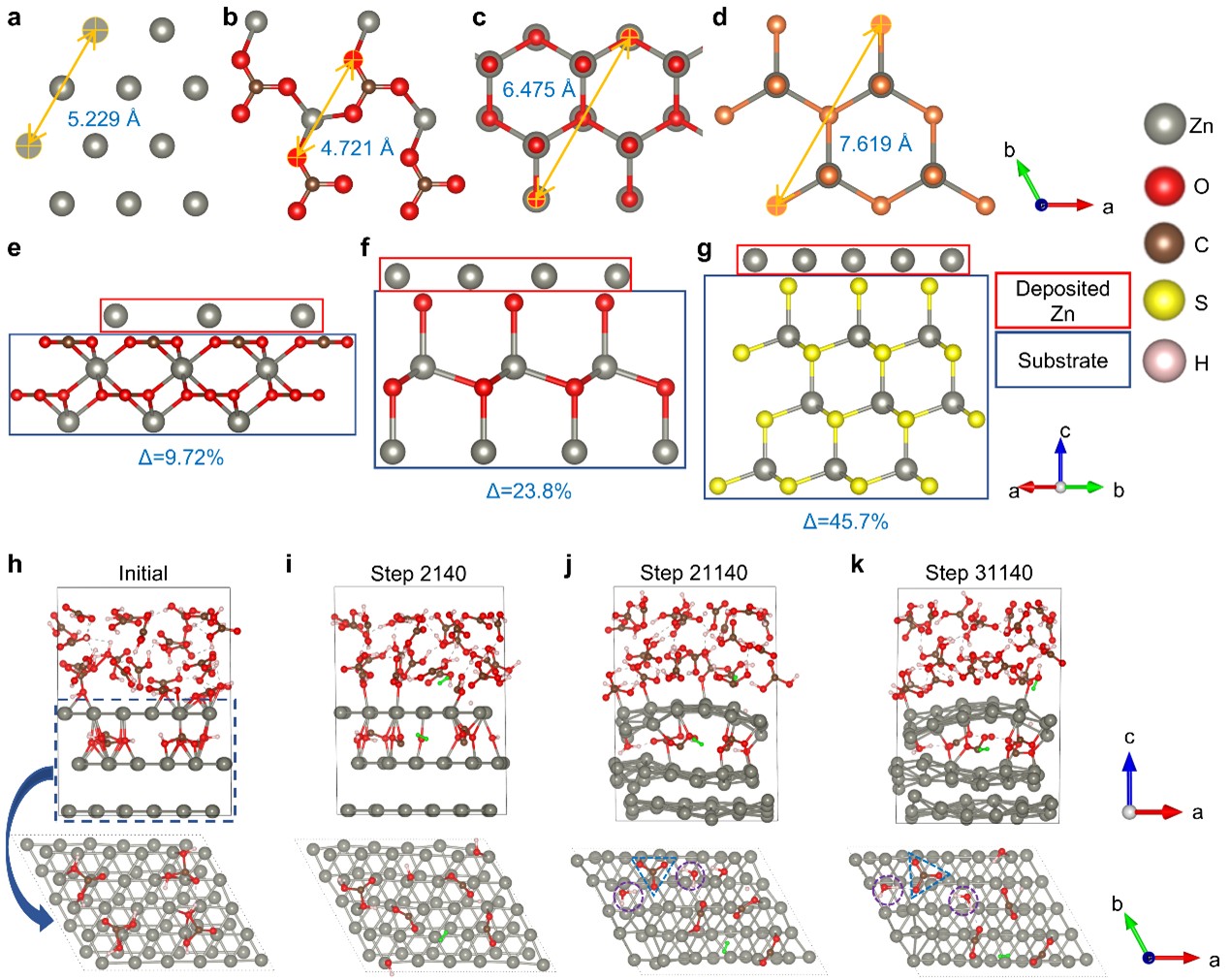

理论计算和数值模拟表明,具有与Zn(0002)面较低晶格失配度的ZnCO3(111)面存在较好的适配度,不仅利于后续电化学沉积过程中Zn的外延生长,同时利于实现Zn向ZnCO3转化的自生矿化过程。

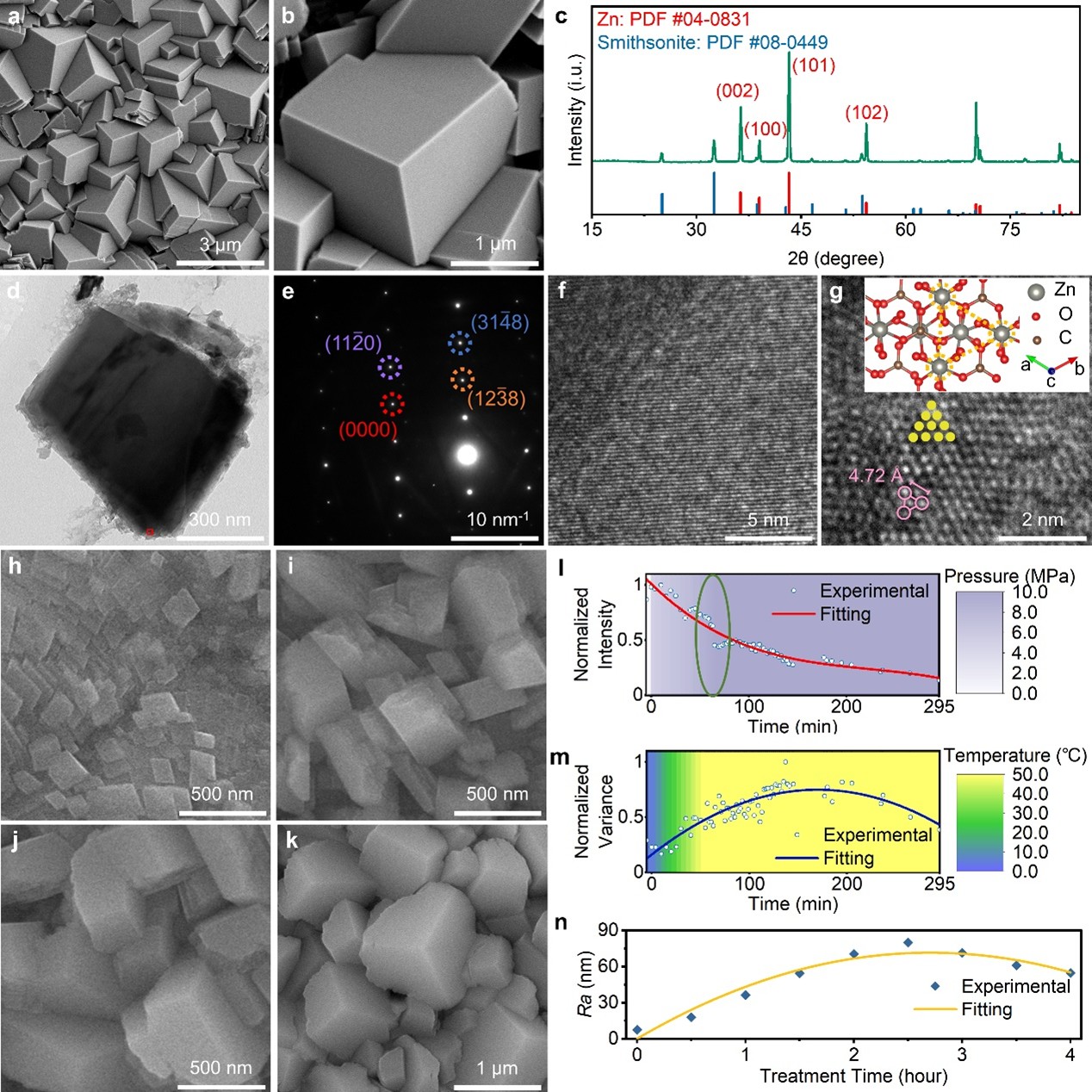

通过自主设计的原位光学观测设备对超临界流体中晶体生长过程的观测以及非原位表征证实,利用超临界CO2诱导的自生矿化过程有效地实现了结晶性良好,取向可控的晶态ZnCO3修饰层。

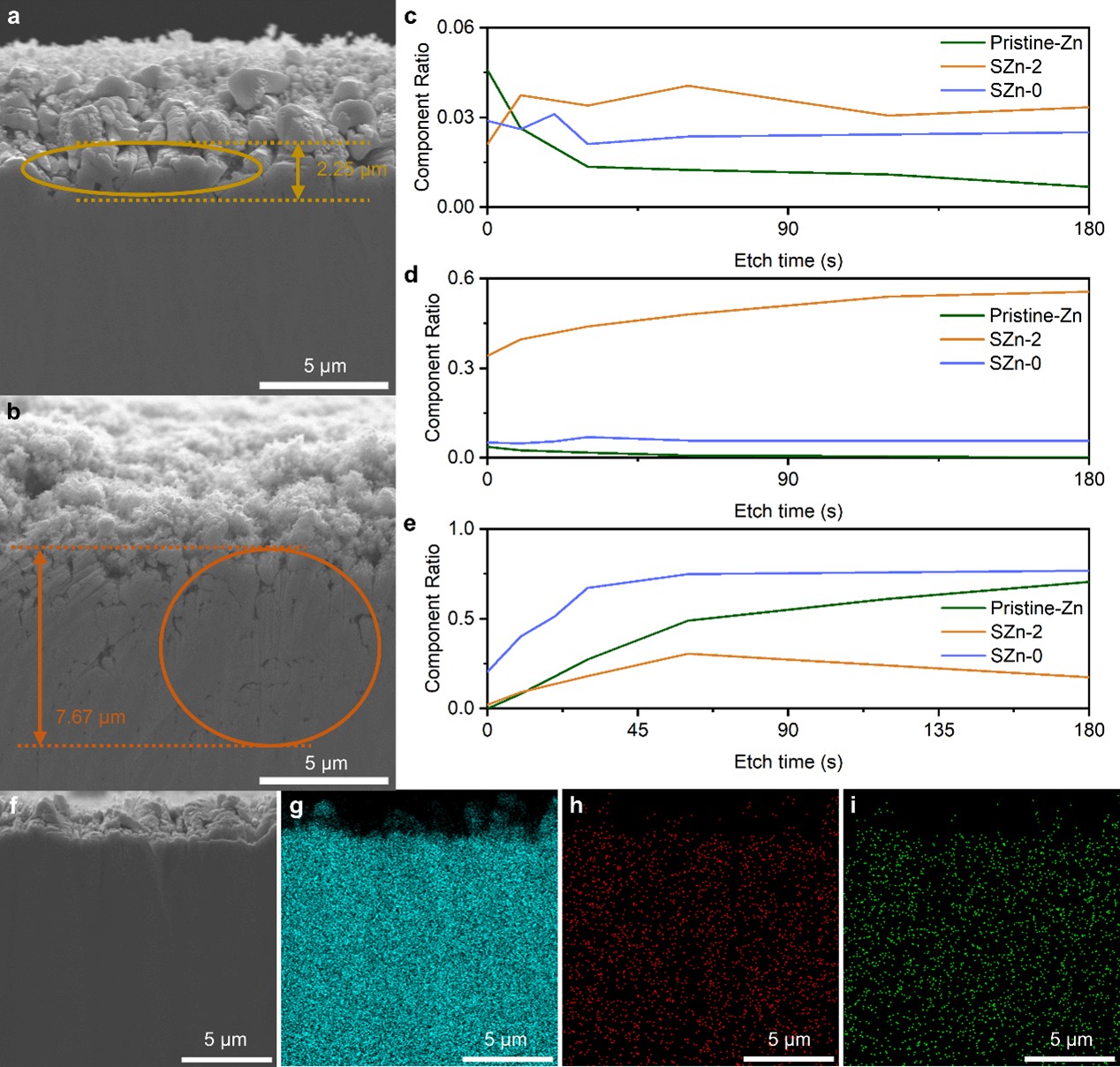

通过对在超临界CO2流体中不同处理时间的样品的表征,证实了超临界流体中存在的扩散/侵蚀行为,以及进一步的锌碳酸化过程。

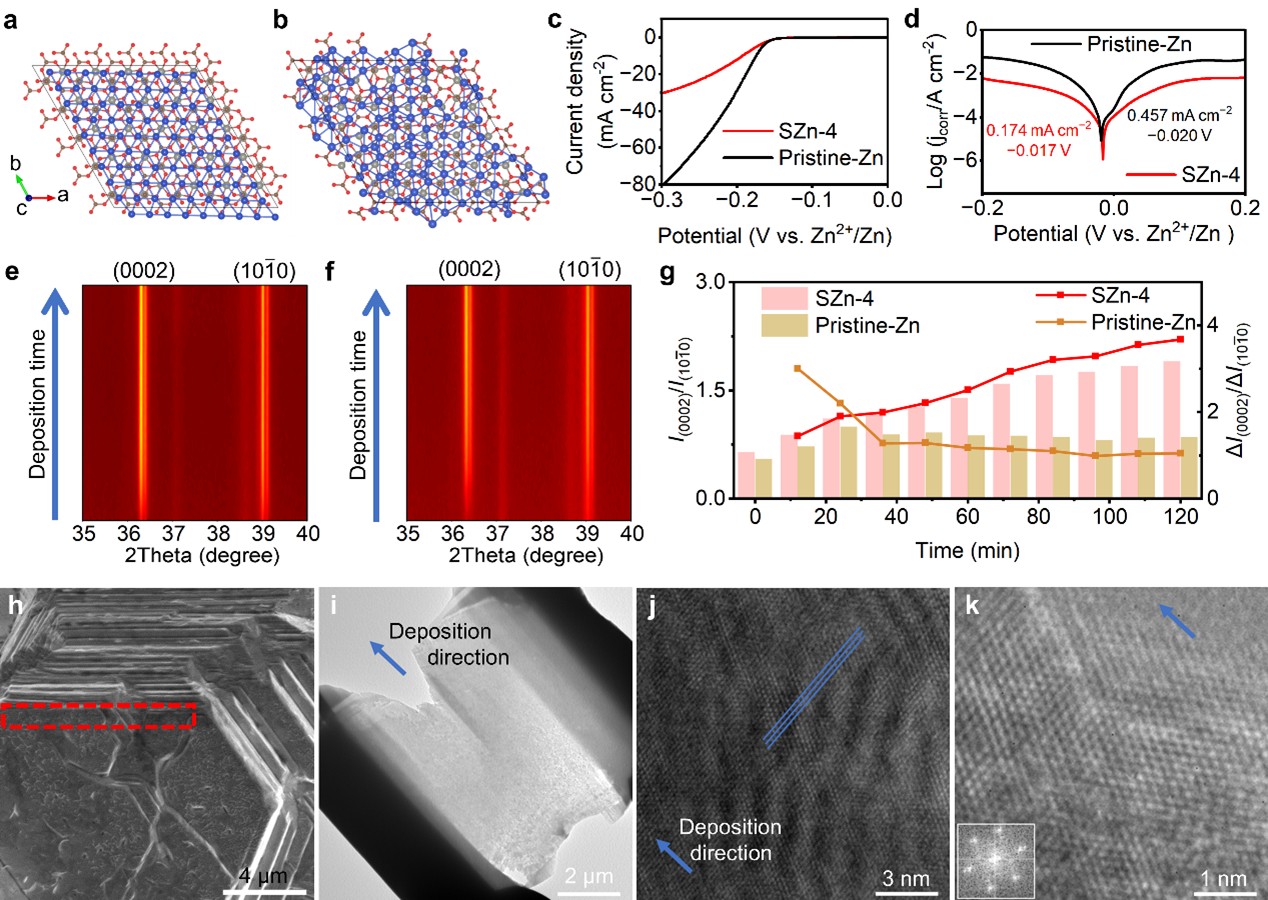

实验表征和理论计算表明,暴露的ZnCO3(111)面为电沉积过程中的Zn提供了较好的外延沉积基底,使得沉积的锌具有逐层沉积的外延行为,有效地抑制了充放电过程中枝晶的产生。此外,该保护层有效地降低了Zn负极在水系电解液中的腐蚀,提升了库伦效率。

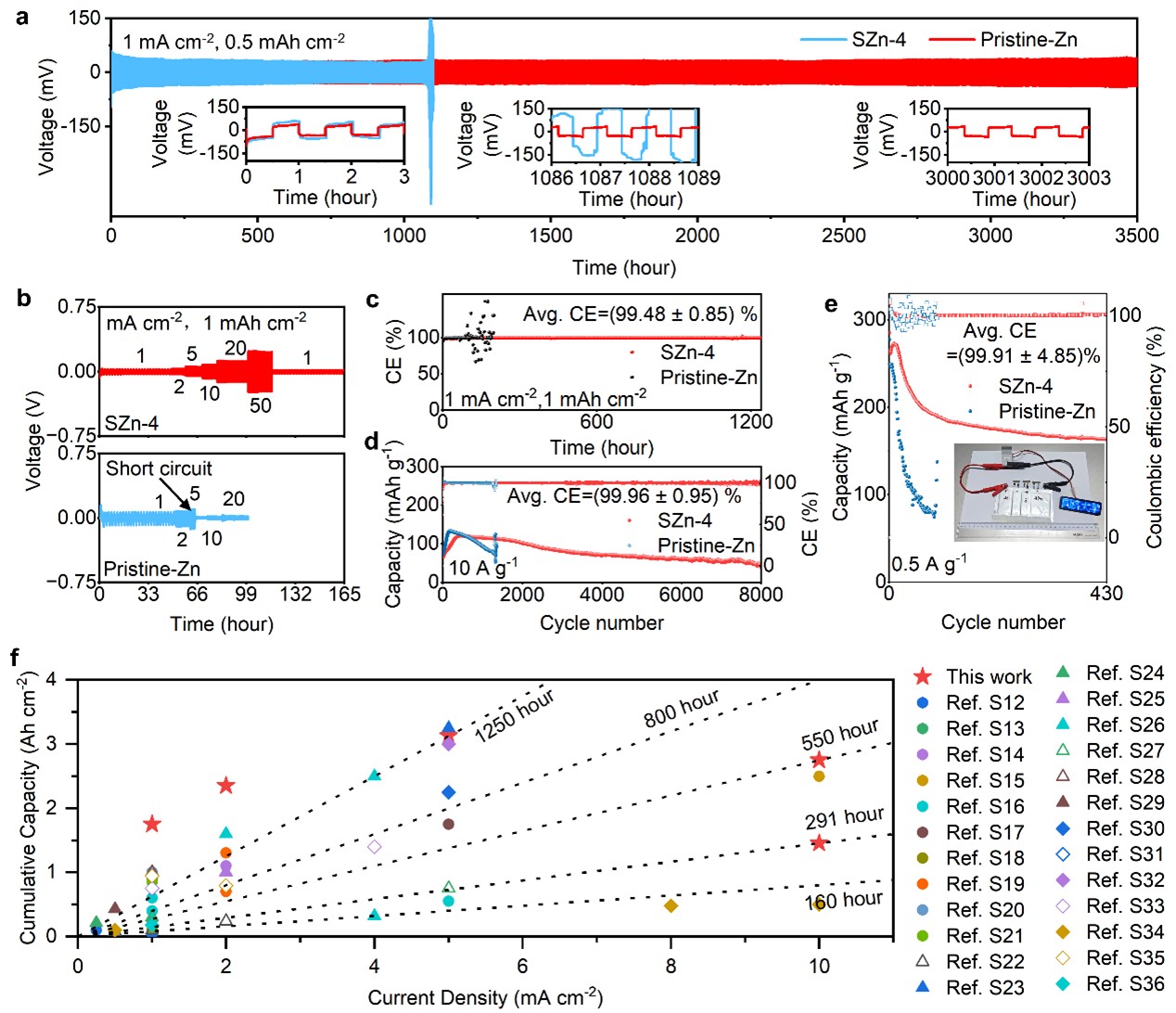

电化学测试结果表明,该界面工程策略有效提升了锌电极在高倍率和长循环条件下的沉积可控性。对比实验显示,经该策略改性后的电极在宽电流密度范围内均表现出均匀平整的沉积形貌,并显著延长了电池的循环寿命。组装成的软包电池也表现出较好的循环性能。

研究结果表明,超临界流体环境下的表面自范性矿化不仅能实现耐腐蚀无机层的构筑,还能为金属离子在弱导电界面上的外延沉积提供全新思路。该方法为高稳定性、高能量密度的锌基储能体系发展开辟了新路径,并为其他金属电极的界面工程提供了普适参考。

同济大学为论文第一完成单位。博士研究生纪明泽为论文第一作者,吴广明与高国华为论文共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金的资助。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.71295