在三尺讲台上辛勤耕耘,在实验室里探索科学奥秘,在校园里全心服务,在祖国大地上贡献智慧和力量,心怀热爱,步履不停,在经年累月的坚守中留下奋斗者坚实的足迹。又一批同济人的优秀代表以爱国情强国志为笔,饱蘸同济精神,倾情书写着 “追求卓越”的故事。

5月20日,在同济大学118周年校庆暨2025届毕业晚会上,2025年“同济大学追求卓越奖励基金”颁奖仪式举行。同济大学原校长、中国科学院院士裴钢,同济大学常务副校长吕培明,同济大学校董、上海机场德高动量广告有限公司董事徐勇明校友,深圳新泽投资有限公司董事长刘创校友共同为获奖者颁奖。

获奖名单

向以上获奖师生和校友表示热烈祝贺,让我们一起了解他们“追求卓越”之路。

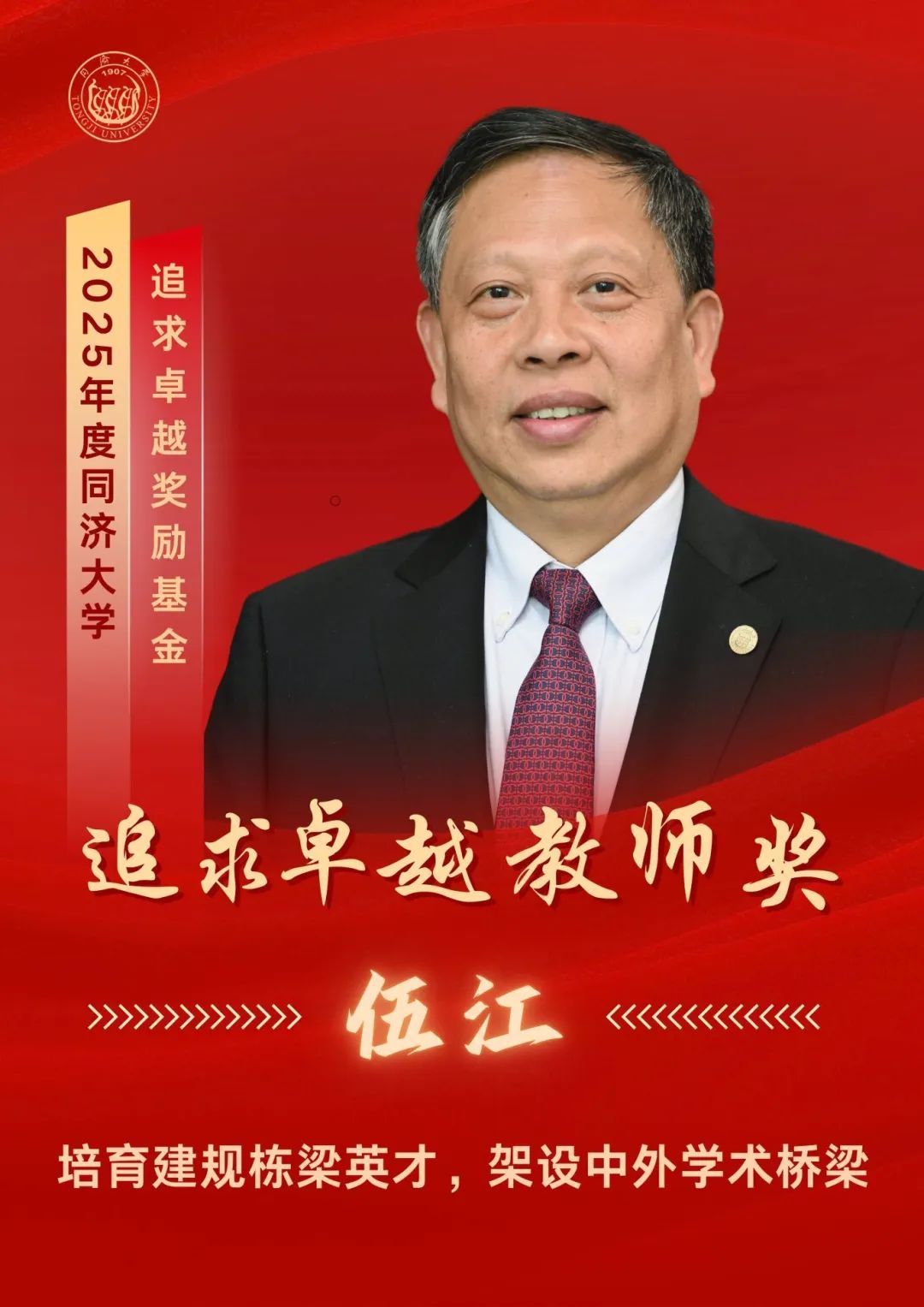

伍江,同济大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师,联合国环境规划署-同济大学环境与可持续发展学院院长,长三角可持续发展研究院院长,2025年当选亚洲建筑师协会主席(首位中国人)。长期致力于城市保护和更新的研究与实践,提出“有机更新”理论体系,创建聚焦“敏感-脆弱区”有机更新的精细化规划设计方法和建设实施管理体系,为我国城乡快速增量建设走向高质量存量提升的发展范式转型提供了重要理论基础和创新技术支撑。研究成果为上海城市建设作出重要贡献,并对全国各地针对城市更新规划改革产生广泛影响。

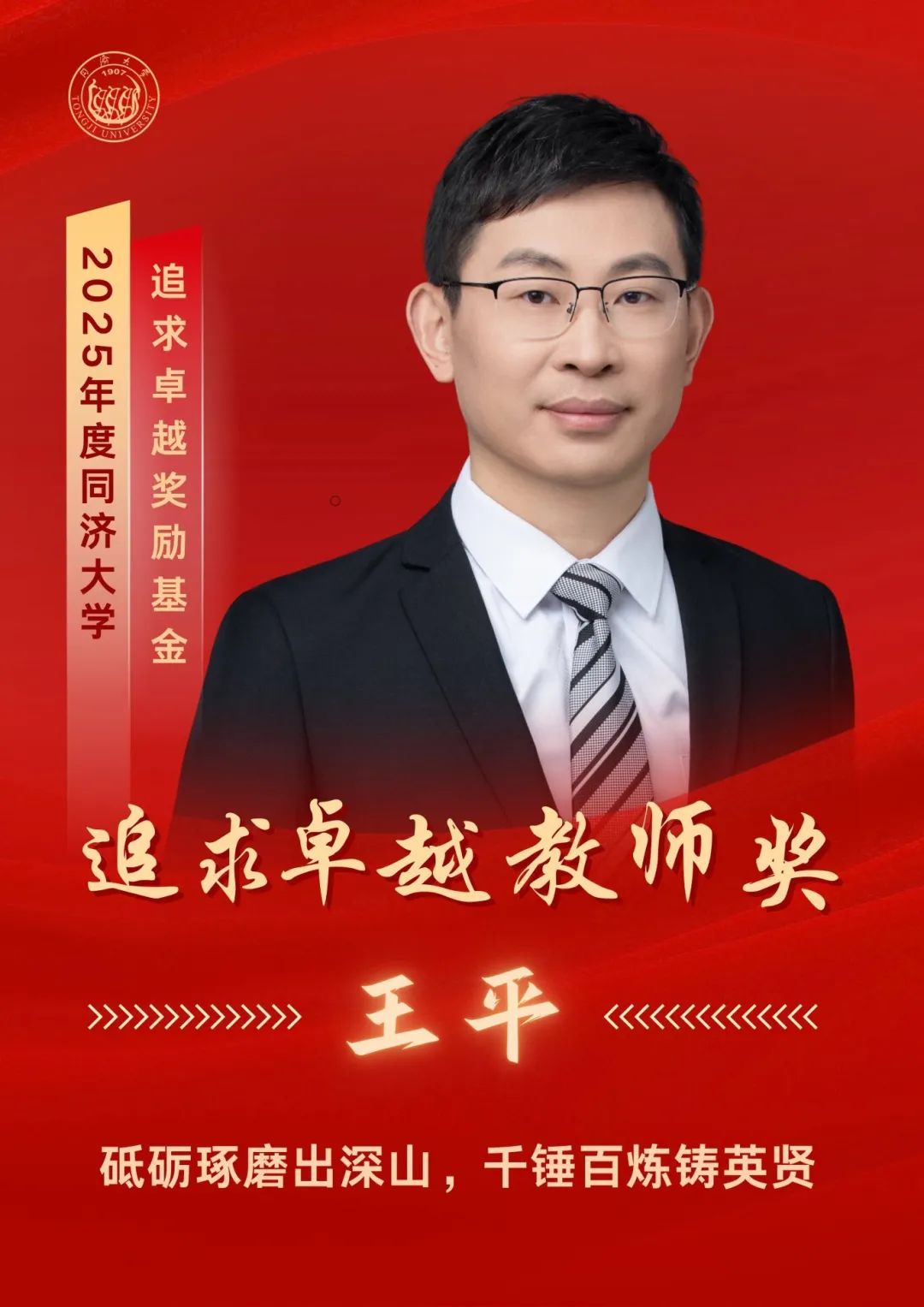

王平,同济大学医学院副院长、教授、博士生导师。长期研究肿瘤细胞感应微环境中营养、生长及机械应激等信号的调控机制,揭示了肿瘤细胞与微环境中天然免疫细胞交互调控的作用机制及功能,并围绕调控机制寻找新靶点,开发肿瘤干预新策略。相关成果以通讯作者(含共同)发表在Nature(2篇)、Cancer Cell(2篇)等顶尖学术杂志;申请或授权发明专利10余项。作为项目负责人,先后主持国家自然科学基金委创新群体、重点项目、重点国际合作项目、科技部重点研发计划等。

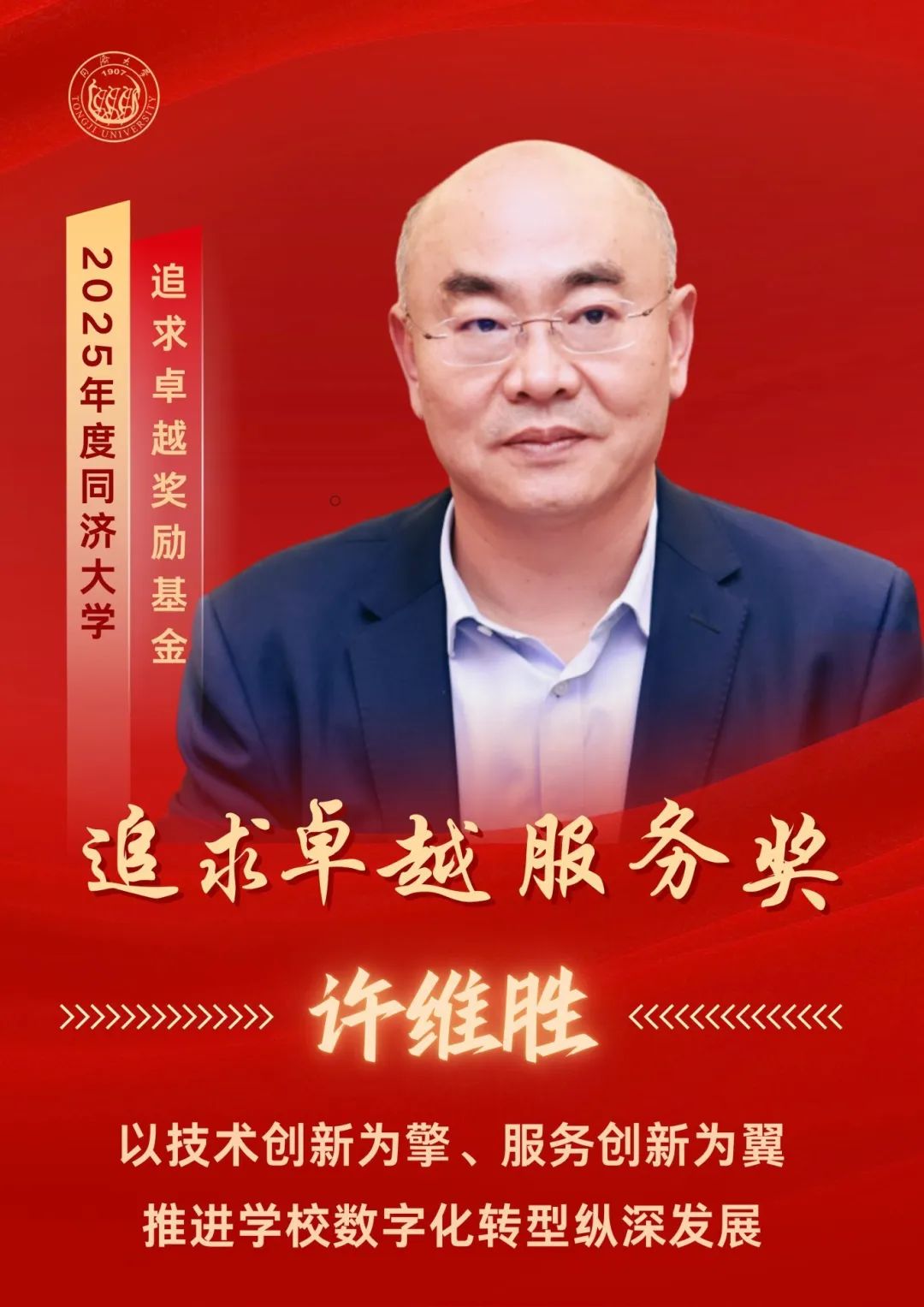

许维胜,同济大学电子与信息工程学院教授,曾任同济大学信息化办公室主任。从事信息化工作10余年,从基层学院到机关管理服务岗位,始终坚持立德树人,围绕学校中心工作,统筹推进校园网、数据中心、科学计算中心、智慧教学环境、智慧校园辅助决策驾驶舱和十大应用工程的建设和服务,学校信息化建设和数字化转型跃上新台阶。系统推进教学质量AI辅助分析、AI创新应用实践、“小舟”数智学伴、一网通办、一网统管、网络安全综合防护体系等平台建设和服务,推进人工智能直接服务于人才培养、科学研究等学校核心工作。

洪雯,1997年同济大学城市规划专业本科毕业,2000年同济大学城市规划与设计专业硕士毕业。现任香港特别行政区第七届立法会议员、新世界发展有限公司研究部总经理。在香港社会治理与经济发展领域积极发声献策。于立法会平台,主张促进产业多元化与实体化,构建“橄榄型社会”。深入政府、社会机构、高校、商会等,通过多种渠道宣传立法会工作、反馈市民诉求,切实履行“代表民意、监督政府”职责。长期关注内地发展,积极推动粤港澳大湾区及香港与内地其他地区合作。助力母校对外交流,多次组织同济大学与香港立法会等机构交流活动。

孙路遥,同济大学人文学院2021级本科生,获国家奖学金,获评同济大学“学术之星标兵”,综合成绩名列前茅。获中华之星国学大赛全国一等奖、全国大学生语言文字能力大赛一等奖、“知行杯”上海市大学生社会实践大赛一等奖,以唯一本科生身份获复旦大学2024年“博思”史学奖一等奖。任团中央“三下乡”重点团队项目负责人、同济大学第六届青马工程“殷夫班”副班长,在全国大学生基层挂职锻炼中获表彰。

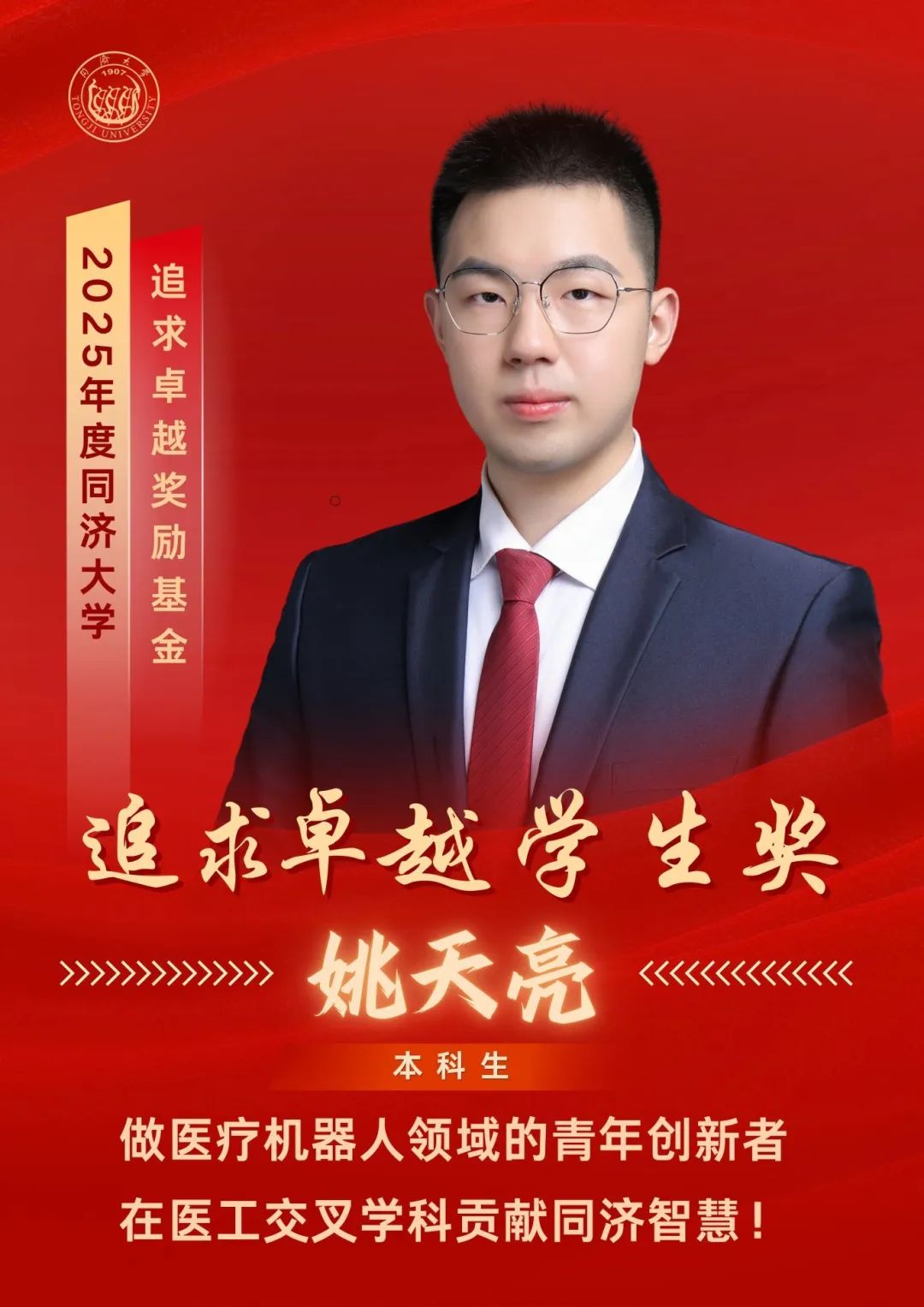

姚天亮,同济大学电子与信息工程学院2021级本科生,获宝钢优秀学生特等奖,获评同济大学“学术之星标兵”,综合成绩名列前茅。聚焦手术机器人智能化与医学影像人工智能开展研究,发表了多篇论文。领衔团队研发了国内首个基于多维图匹配的泛血管智能导航诊疗技术平台,获“挑战杯”全国一等奖、上海市特等奖,全国大学生职业规划大赛总决赛金奖。

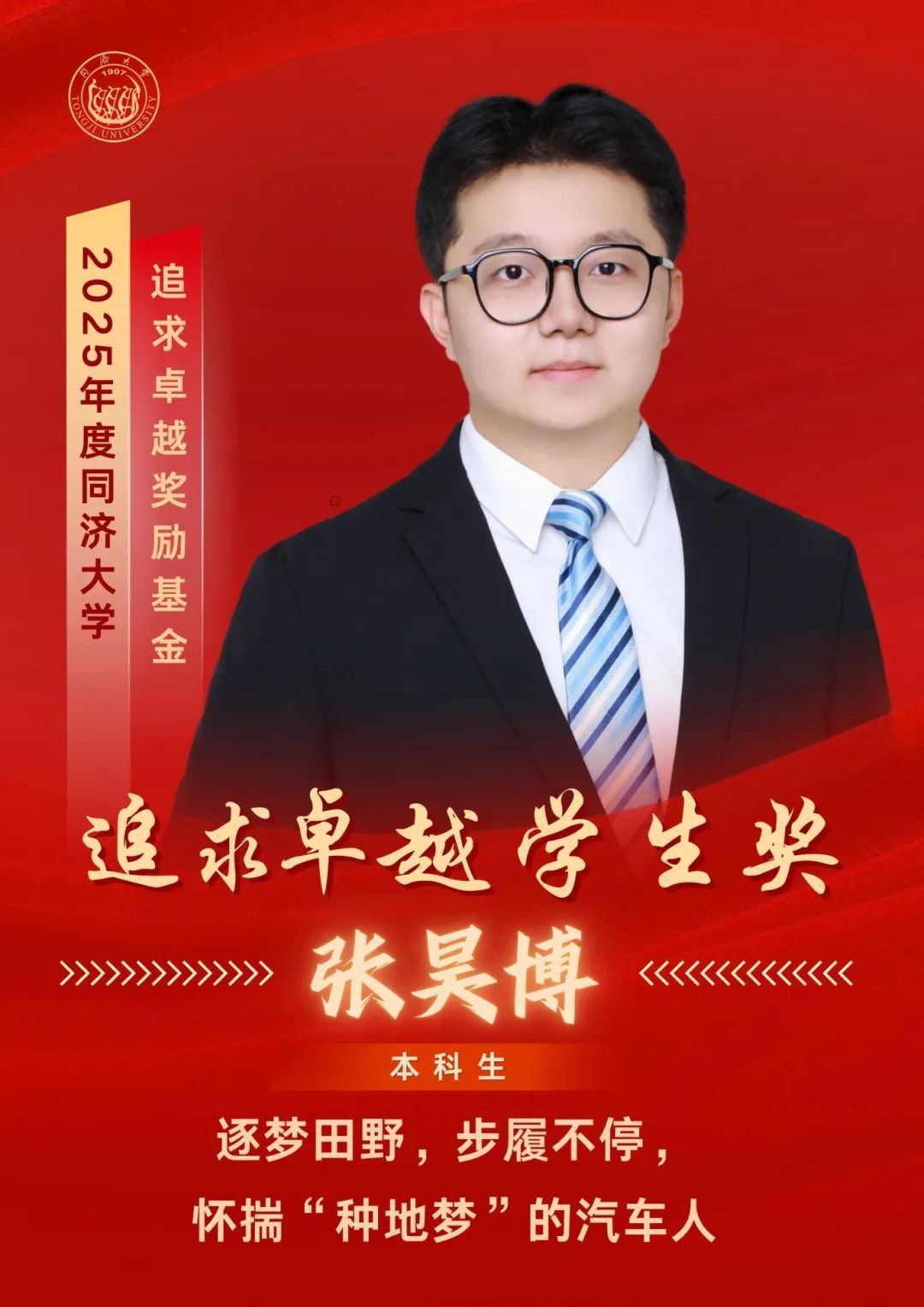

张昊博,同济大学汽车学院2020级本科生,获宝钢优秀学生奖学金,获评同济大学“学术之星标兵”。从家乡农业出发,投身智慧农业领域的研究与实践,作为农济科技公司创始人,聚焦智能农机应用难题,带领团队取得了一系列技术突破,并荣获中国国际大学生创新大赛金奖、“挑战杯”大学生创业计划竞赛金奖、全国大学生机械创新设计大赛一等奖、节能减排科技竞赛一等奖、“知行杯”特等奖和“创造杯”特等奖等奖项。

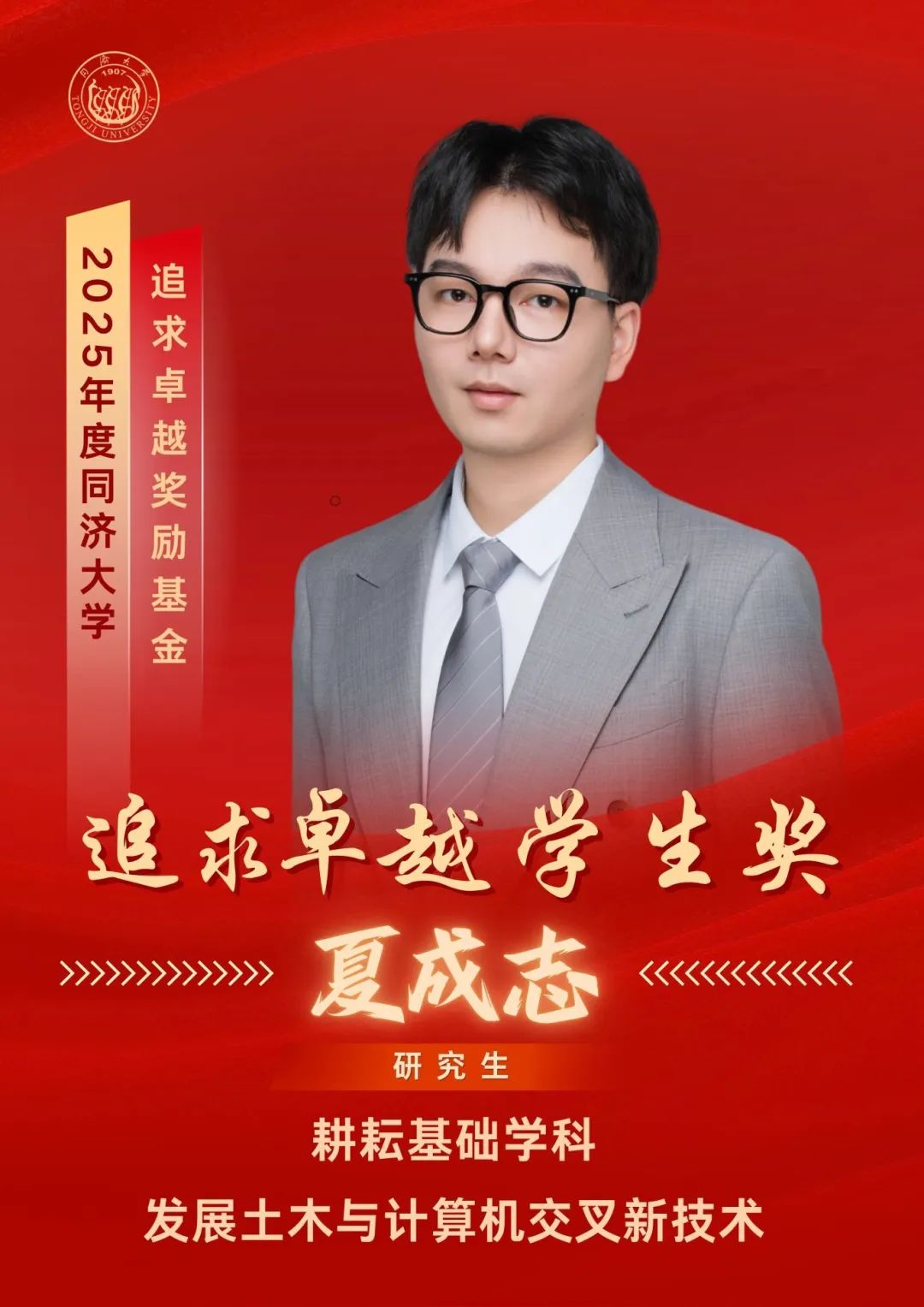

夏成志,同济大学土木工程学院2021级博士研究生,获国家奖学金,获评同济大学“学术先锋”。博士期间主要从事DSPH及其多场多相原创算法及软件开发,主持国家自然科学基金青年学生基础研究项目(博士研究生),入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划,科研成果发表于学术期刊,相关成果服务于唐家山堰塞湖资源化开发、川藏铁路洛隆站选址咨询、雅鲁藏布江水电工程选址评估、金沙江白格特大滑坡灾后治理等项目。

王柳懿,同济大学电子与信息工程学院2022级博士研究生,获宝钢优秀学生奖学金、华为奖学金。专注于视觉-语言融合驱动的移动机器人自然导航研究,主持国家自然科学基金青年学生基础研究项目(博士研究生),入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划,科研成果发表于人工智能等领域的学术期刊,连续3年获RoboCup机器人世界杯中国赛冠军。

崔莲,同济大学医学院2015级本科生、2019级直博生,获国家奖学金。博士期间专注于表观遗传修饰调控炎症性皮肤病的分子机制研究,致力于突破炎症性皮肤病治疗及复发防治的关键技术。入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划、皮肤病学研究学会未来领袖计划。科研成果发表于学术期刊,获多项国家实用新型专利。

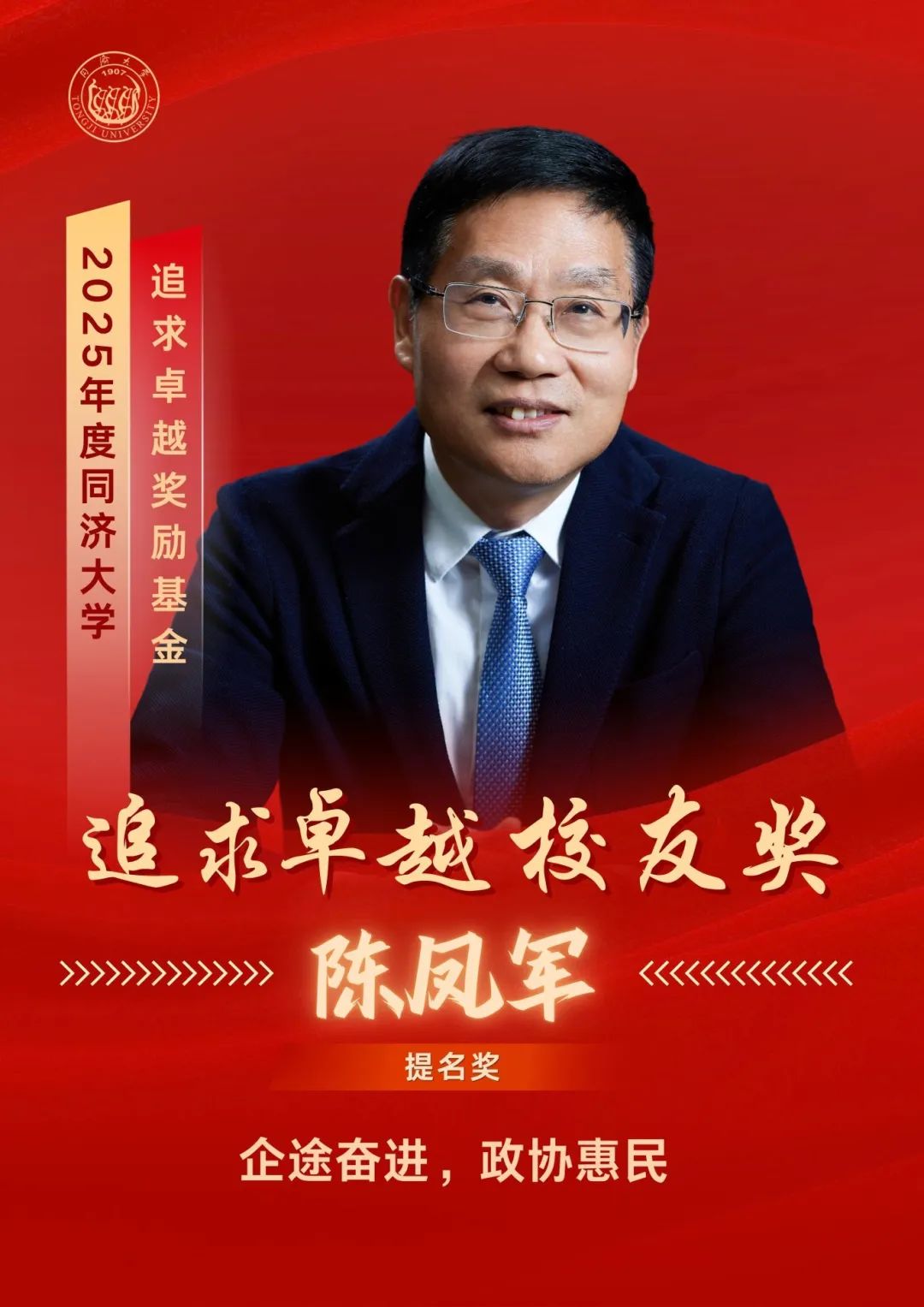

陈凤军,1983年同济大学路桥系道路专业本科毕业,研究员级高级工程师。无锡市第十五届政协常委、无锡市土木建筑工程学会理事长,江苏中设集团股份有限公司原董事长,在企业管理、社会履职和科研领域均有突出表现。担任同济大学无锡校友会会长以来,推动校友会在制度建设、会员服务、活动开展及社会贡献等方面取得显著成效,获无锡市最高等级的4A级社会组织。多次获市年度优秀政协委员称号,提交的提案也多次被评为优秀提案。

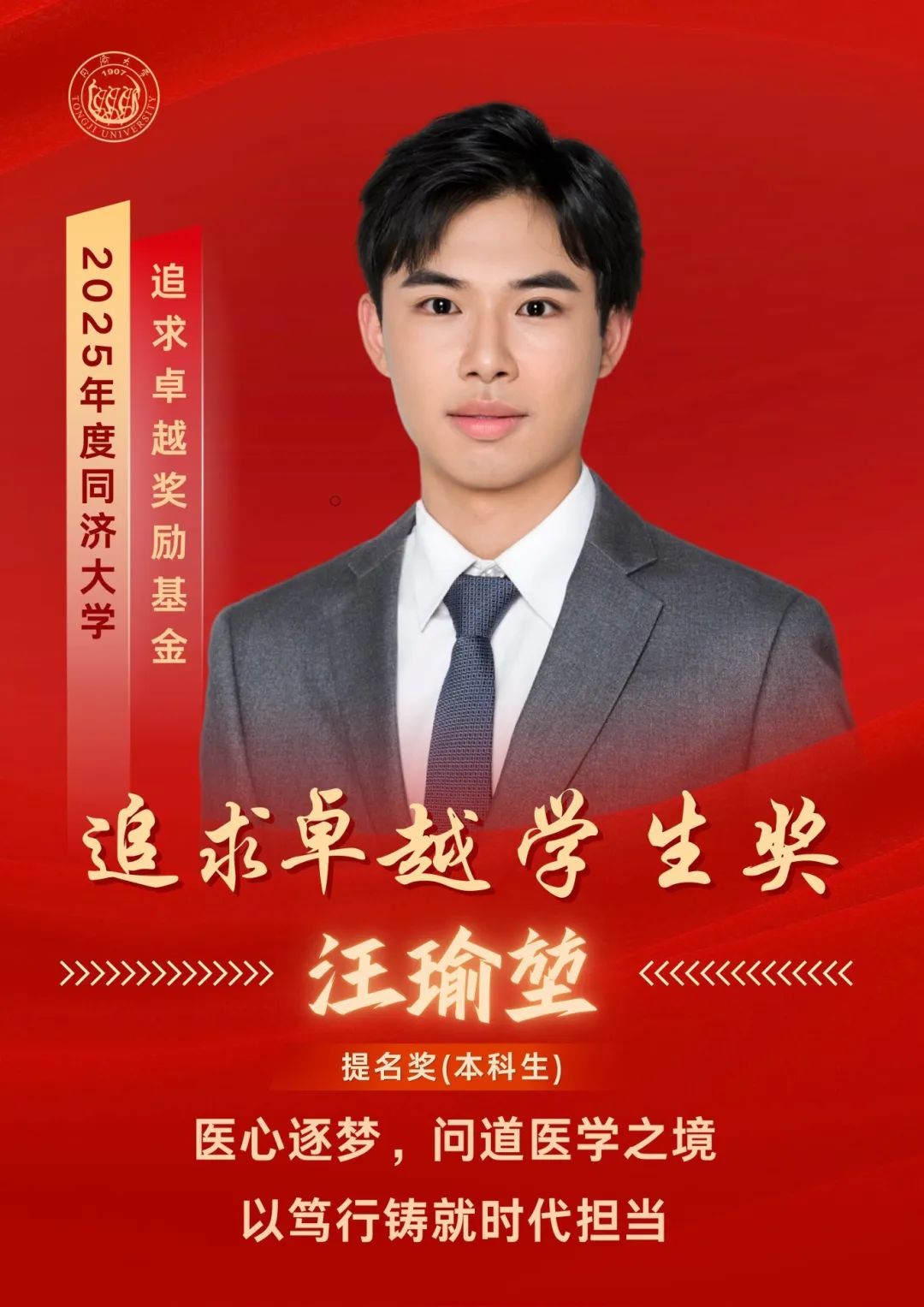

汪瑜堃,同济大学医学院2020级本科生,获宝钢优秀学生特等奖、国家奖学金,获评同济大学“学术之星”。科研成果发表于学术期刊,获国家实用新型专利,获“创青春”国家铜奖、“互联网+”市级金奖等。担任进博会首届创新孵化专区志愿者、唯爱天使义工队讲师和甘肃省甘沟中学支教志愿者,累计志愿时长逾500小时。

徐成凯,同济大学交通学院2021级本科生,获评同济大学“学术之星”。在科研上追根溯源,潜心上下求索,深度参与国家重点研发计划,独立开发On Site GPT大模型,协助打造全国首个自动驾驶公共测试服务平台,打造虚实融合“中国方案”,研究成果发表于学术期刊。

叶隽扬,同济大学经济与管理学院2021级本科生,获国家奖学金,获“挑战杯”市级金奖。作为学生代表参加联合国环境大会并作报告,介绍“中国方案”“同济方案”。获校运会金牌、新生杯篮球赛冠军、校园说唱比赛季军等。

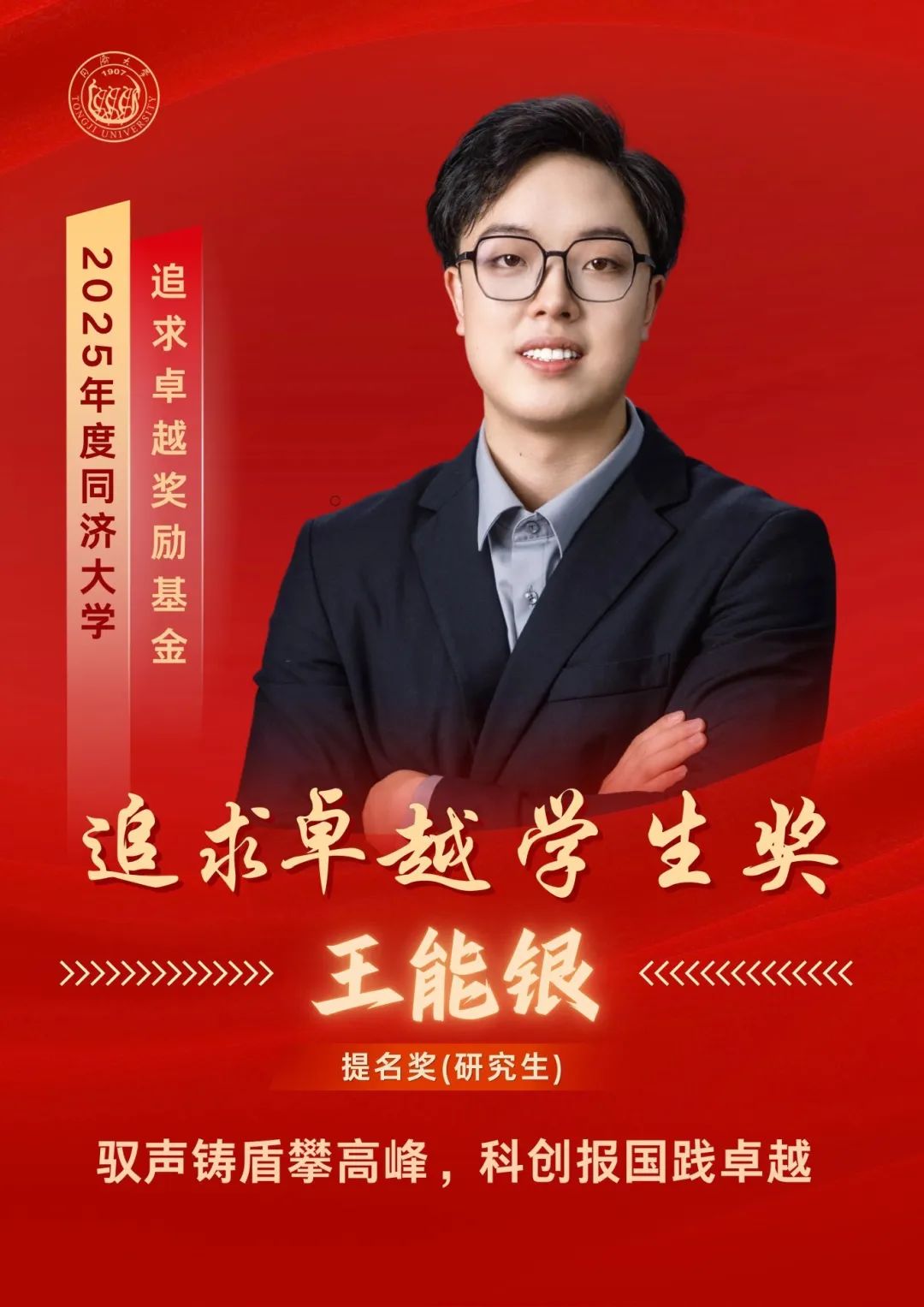

王能银,同济大学物理科学与工程学院2016级本科生、2020级直博生,获国家级奖学金,获评同济大学“学术先锋”。围绕声学前沿问题及国家重大需求,开展了超构表面降噪的前沿理论及创新应用研究,科研成果发表于学术期刊。带领团队获中国国际大学生创新大赛全国金奖、上海赛区亚军,创立新声科技,获上海市大学生科技创业基金、同济大学种子资金支持。

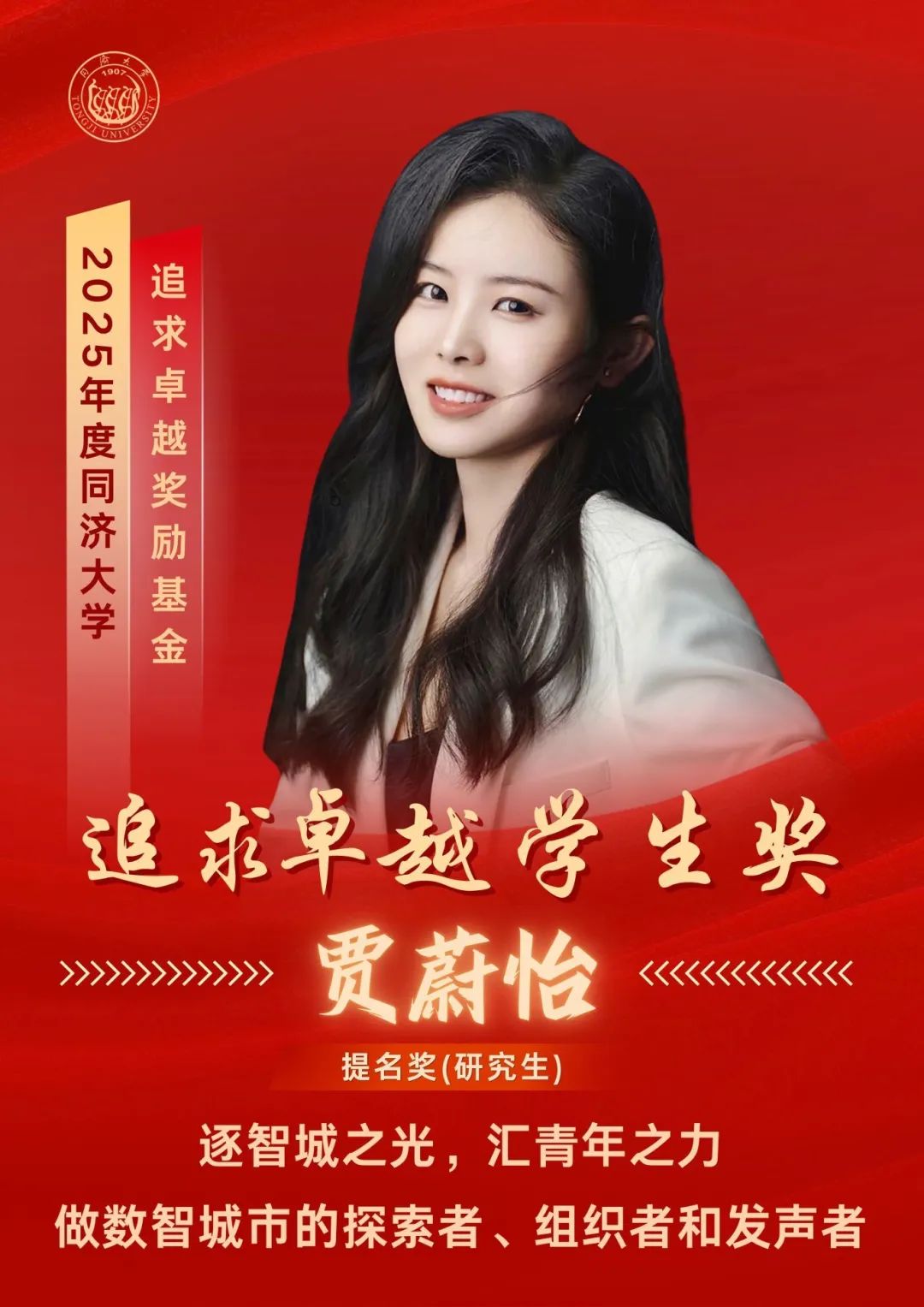

贾蔚怡,同济大学建筑与城市规划学院2022级硕士研究生,获国家奖学金。积极投身数智化城市发展转型的研究与实践创新,科研成果发表于学术期刊。担任同济大学校务助理,聚焦学校跨学科建设展开调查研究,多次在国内外舞台发声,积极展现中国青年在城市发展新浪潮中的风采。

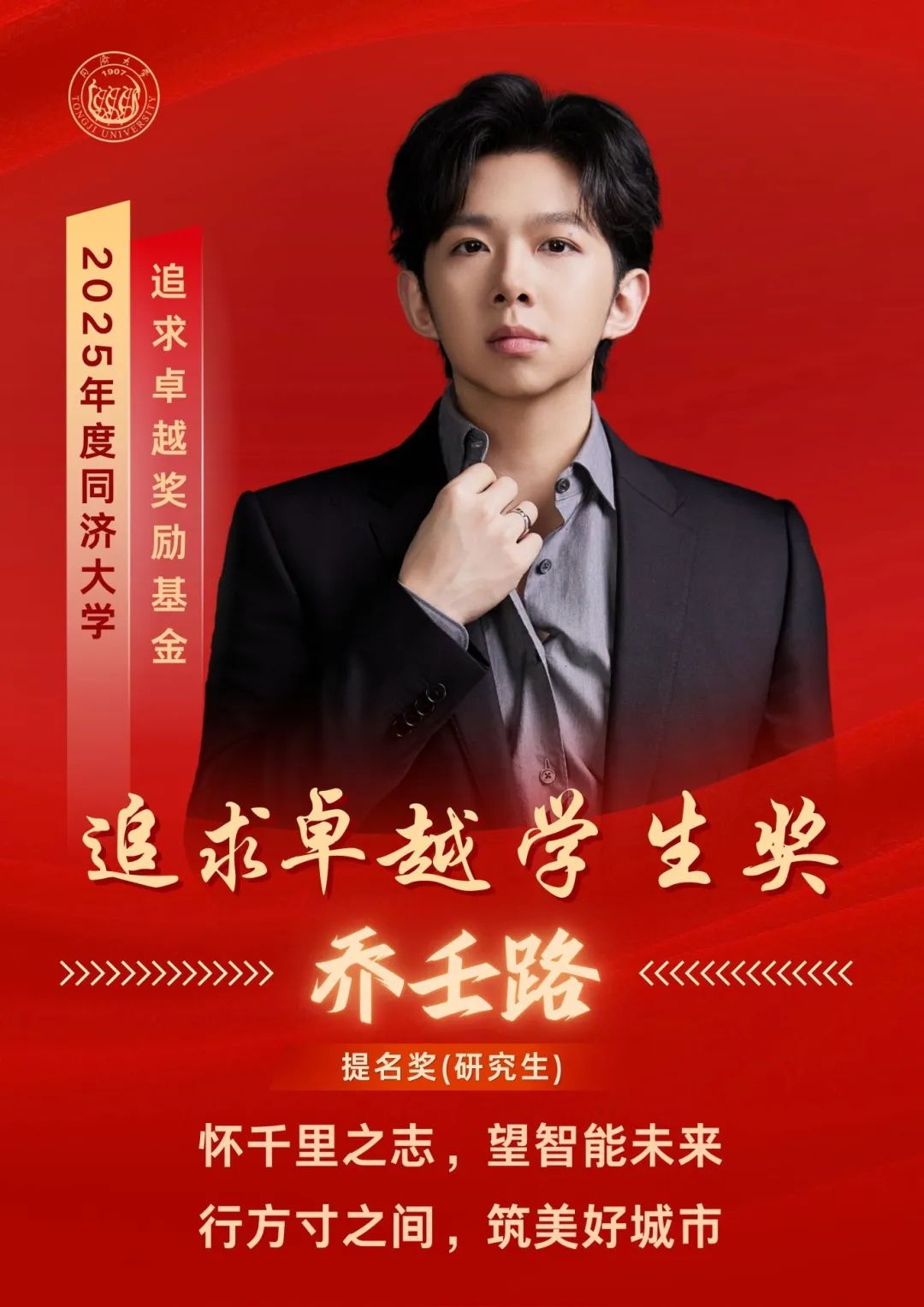

乔壬路,同济大学上海自主智能无人系统科学中心2022级博士研究生,获国家奖学金,获评ISOCARP BEST Paper。主持国家自然科学基金青年学生基础研究项目(博士研究生),入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划,科研成果发表于学术期刊。带领跨学科团队开展数据驱动的城市分析,赋能青岛、上海、无锡等城市规划和河南省国土空间规划项目,推进了规划领域的可持续发展。

田波,2001年博士毕业于同济大学道路与铁道工程专业,二级研究员。现任交通运输部公路科学研究所首席研究员,中国极地研究中心双聘研究员。长期致力于重载水泥混凝土机场跑道与公路、青藏高原公路、极地基础设施等领域科研工作。获国家科技进步二等奖、国务院政府特殊津贴、全国五一劳动奖章、“全国先进工作者”称号。

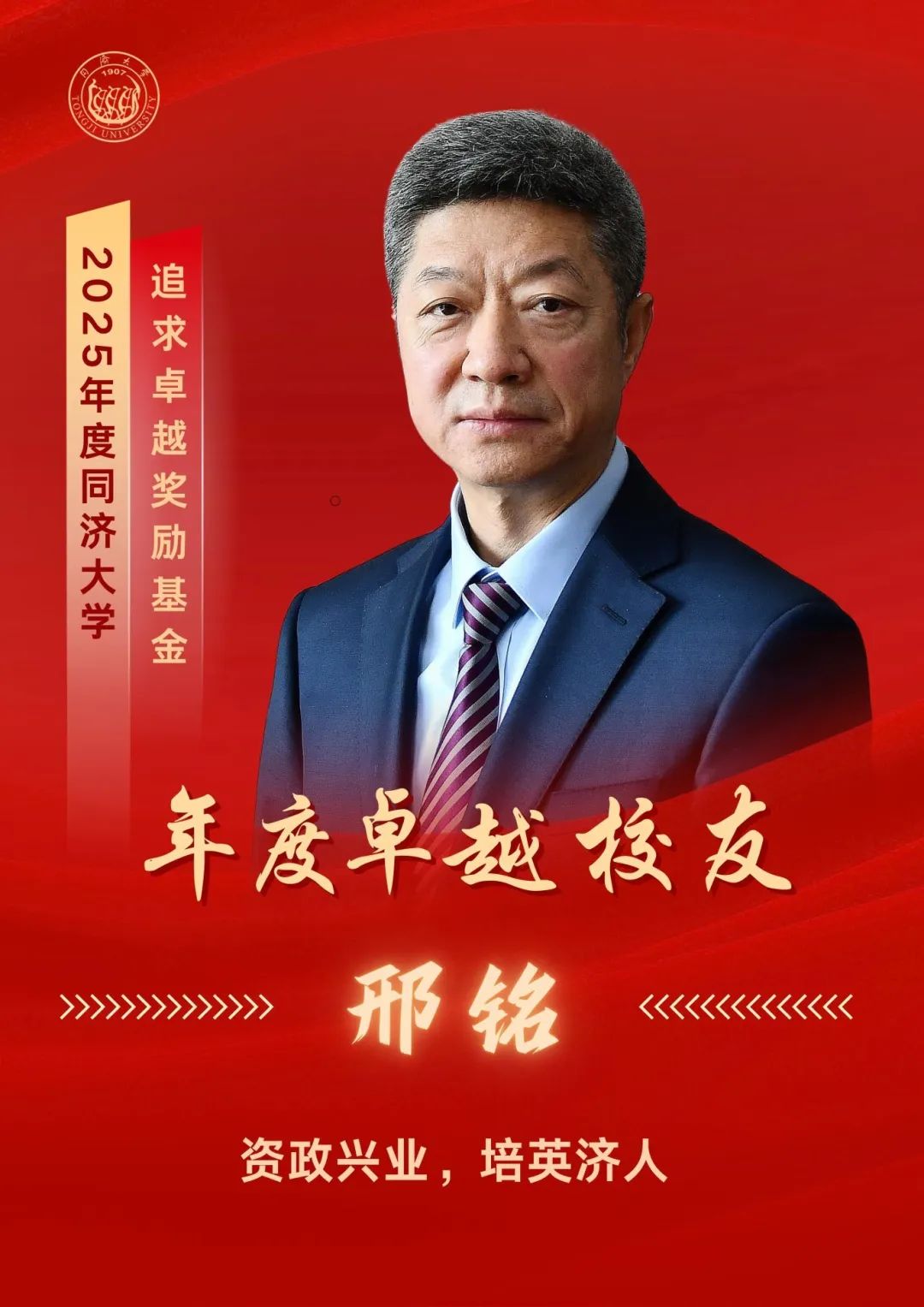

邢铭,1987年本科毕业于同济大学城市规划专业,教授级高级工程师。现任辽宁省城乡建设集团党委副书记、副董事长、总经理。主持参与超20部城市总体规划编制及评审工作,获国家级、省级优秀勘察设计奖超十项,获“全国建设系统先进工作者”称号。重视校友会工作,积极助力同济大学发展,支持母校招生、就业和人才培养工作。

李向民,1995年本科毕业于同济大学工业与民用建筑专业,1999年博士毕业于同济大学结构工程专业,教授级高级工程师。现任上海建科咨询集团股份有限公司副总裁。在科技创新领域,聚焦建筑工业化、城市更新、韧性城市研究与实践,主持20余项国家及上海市科研项目。在科技研发、人才培养、开放交流等方面与母校开展深度合作,联合培养博士后研究人员并开展科研项目研究。

姜文武,1997年本科毕业于同济大学工程机械专业,现任大连驰敖集团有限公司董事长。参与多项省市重点项目施工建设,所在企业多次荣获“守合同重信用单位”“大连市明星企业”称号。心系母校,为同济大学大连市校友会发展作出重要贡献。担任两届理事长期间,规范校友会运作,搭建服务平台,开展多项公益项目和活动,提升了校友会的影响力。

一代又一代同济人初心如磐,使命在肩,只争朝夕,接力奋斗,奋楫争先立潮头,为中国式现代化添砖加瓦,为强国建设增光添彩。(图/周游 海报/李想)