习近平总书记在沪考察的“模速空间”,同济教授创办的特赞科技企业是上海正着力打造的人工智能“北斗七星”标杆企业之一

来源:新华社、设计创意学院

时间:2025-04-30 浏览:

4月29日上午,习近平总书记在上海市委书记陈吉宁和市长龚正陪同下,来到位于徐汇区的上海“模速空间”大模型创新生态社区调研。在这里,习近平通过视频短片了解上海市人工智能产业发展情况,察看重点孵化企业的大模型产品展示,听取相关技术研发和企业生产经营介绍。他对上海积极发展人工智能取得的实效给予肯定。

在探索人工智能发展的道路上,同济大学始终勇立潮头,扮演着重要角色。特赞科技是上海“模速空间”正在着力打造人工智能“北斗七星”的七家标杆企业之一,它的创始人是来自同济大学设计创意学院的范凌教授。

“当前,全球人工智能产业高速发展。我国在应用场景和数据资源丰富性上具有优势,让我更坚定‘以用促研’的思路。”范凌表示,既要奋力完成“从0到1”的原创性技术突破,也要实现“从1到N”的创新应用落地。“未来,我将继续扎根上海,面向世界,勇攀科技研发与应用的前沿。”

助力上海成为人工智能技术与应用领域的全球标杆

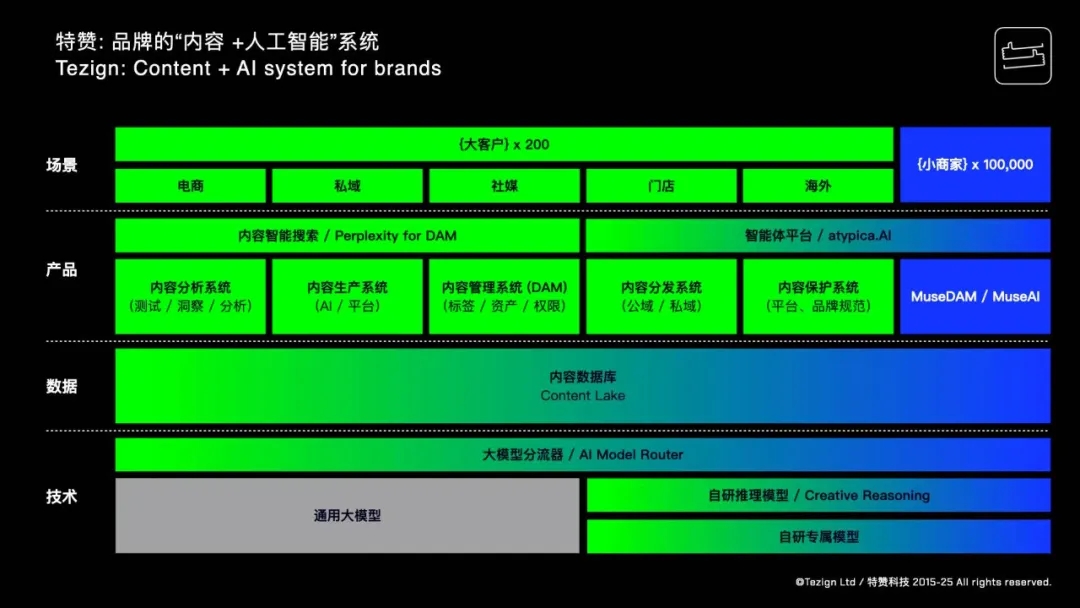

2022年,模速空间“跑”出一个全球领先的“内容+人工智能”独角兽企业——特赞科技,在范凌教授的带领下,致力于构建企业级的创意内容数字新基建,围绕企业内容资产的生命周期,打造了连接企业内外内容管理、积累、生产、分析的数字化平台,提升品牌内容资产的生产与流转效率,助力品牌以内容驱动增长,赋能品牌数字化转型。目前,特赞科技已完成D1轮融资,成为估值超过10亿美金的独角兽企业。

“我一直想做的事情就是把科技带到创意领域里,就像特赞的英文名叫Tezign,即Tech+Design,是技术和设计的结合。正是这样的创业初心,希望在人工智能时代,让更多的设计师、创意人或者更广义的创作者,与人工智能技术共生、共荣、共创,助力上海成为人工智能技术与应用领域的全球标杆。”范凌说。

“希望AI的浪潮最终能惠及每一位普通人。”短短几年,特赞科技在人工智能赛道上成绩斐然,深度依托区域产业集聚优势,持续推进“内容+人工智能”技术的创新迭代。在内容数据集、知识图谱、智能生成、搜索检测等AIGC内容科技领域取得很大突破,其核心技术累计申请了160余项生成式AI发明专利、40余项软件著作权,并完成5项算法备案;支持200多家大中型企业实现内容数智化变革,包括为国际奥委会、联合国教科文组织、阿里巴巴、联合利华等组织和企业提供服务;内容生态已聚集10万+内容创作者,生产了15万+内容资产,每年专有AIGC模型调用100万+次,积累10亿+企业AIGC的数据集规模.......

奋力开创“年轻人的事业”

“人工智能是年轻的事业,也是年轻人的事业。” 8年前,同济大学与特赞科技联合成立同济大学设计人工智能实验室,是国内高校首个设计与人工智能交叉学科的实验室。实验室涵盖了设计学、计算机科学、认知科学、数字人文、管理科学等多个学科背景的研究团队,包括博士后、博士研究生、硕士研究生以及来自相关领域的青年学者和专业技术人员,共计30余名师生。多年来,团队围绕国家重大科研项目和关键技术难题,开展有组织的科研探索,攻克技术瓶颈,培养人工智能赋能设计创新和交叉应用能力的优秀人才。

范凌教授团队以“人工智能+”为引擎,为学科注入新动能,经过一系列探索实践,团队构建了多层次、多维度的教学体系,开发了30多个课程模块,把人工智能技术放到教学场景中,助力推动了人才培养模式的创新。2023年起,团队已与20余所高校的设计学科开展学术交流与教学实践,并出版4本相关教材。

2022级博士生夏磊说:“刚加入实验室,我的导师范凌教授就开始为我量身定制了系统性学习规划,启发我探索人工智能交叉学科领域。”就读期间,夏磊主攻空间计算中的设计问题及其在具身智能方向的应用场景,实验室里虽然研究方向不尽相同,但大家一直互相鼓励,协力向前。在博士后研究人员李晓梅眼里,学校为实验室提供了优质的环境和土壤,“在这里,我从技术实现者转变为智能设计的创新者,这种系统化的跨学科培养模式是传统单一学科难以企及的。”

“同济给了我们许多干事业的平台和机会。”依托同济大学学科优势,实验室聚焦机器学习和人工智能在创意领域的应用研究,积极与国内外科技企业合作,努力实现产、学、研、创的转化,将同济大学设计人工智能实验室打造成为科教融合、知行合一的人才培养高地。目前,实验室已将研究成果转化为产业高度认可的软件、算法、数据集和行业模型,为加快发展新质生产力提供有力的人才和科技支撑。

面向时代之需、国家之需,同济大学勇担教育强国使命,把“人工智能+”作为教育发展的战略任务,以数智化、绿色化、融合化“三化”作为促进学科转型高质量发展的路径方向,全面探索智能技术赋能教育教学(AI for Education)、科学研究(AI for Science)、工程技术(AI for Engineering)、管理服务(AI for Management)的创新实践,为加快发展新质生产力、推进中国式现代化提供有力支撑。

同济大学党委书记、中国工程院院士郑庆华表示,高校是科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点,必须深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,主动担当、积极作为。同济大学紧紧围绕国家重大战略,以“数智化、绿色化、融合化”转型为路径,以工程智能创新实践为突破点,为加快科技创新和产业创新提供同济智慧。学校已发布《人工智能赋能学科创新发展行动计划(2024-2027)》,系统性推动学科转型调整、内涵升级;学校已获批建设极端环境建造、自主智能机器人两个未来学科,并将成立五大研究院,以此示范带动数字底座基础上教育链、人才链、创新链、产业链的“四链”融合发展,推动学校人才培养模式、科研范式、人才队伍建设等全链条系统性升级,打造数智融合驱动下的中国特色世界一流大学建设新范式,为纵深推进教育科技人才一体改革提供同济方案,为上海建成具有全球影响力的科技创新高地贡献同济力量。