------“中国节点”成功并入国际海底观测网运行纪实

中方科研人员在MBARI水池试验现场讨论问题

编者按

国家863计划的核心任务之一就是超前部署我国的基础性技术研究。“海底长期观测网络试验节点关键技术”是“十一五”863计划海洋技术领域重点项目,其科研团队通过自主研发,掌握了大构架和远距离海底观测网络核心技术,为未来我国海底观测网络的建设奠定了坚实的基础;同时项目管理团队采取“借船出海”的国际合作模式,解决了海底试验平台的难题,成功实现海试,使我国的深海观测跨出了实质性的第一步。纵观整个项目的执行过程,自主研发创新与引进消化吸收相结合,国内联合攻关与国际交流合作相呼应,在几十名科技人员四年多的刻苦钻研和不懈努力下,不仅实现了我国在国际前沿高新技术领域的重大突破,而且还树立了我国积极参与国际海洋科技交流与合作的范例。应该说,这样一种求真务实、严谨高效的做法对今后我国重大科技项目的研发和管理具有一定的积极借鉴意义。

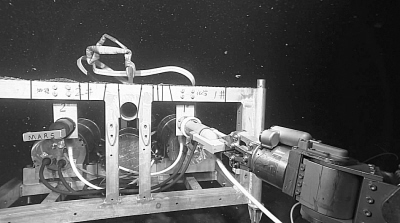

①“中国节点“在MBARI进行水池试验

②水下机器人在海底通过机械手把化学端元光电缆接到接驳盒

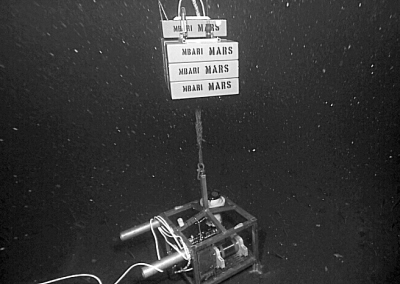

③我国自主研发的海底阴离子原位分析仪和集成的海底化学传感器

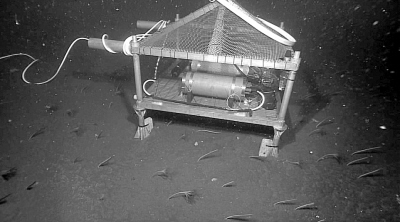

④在海底的物理传感器端元

美国西部时间2011年4月21日,西太平洋蒙特利海湾,海面白浪阵阵。

中国研制的海底观测网核心设备并入海底观测MARS网的海上试验正在紧张有序地进行。

为了实现“中国次级节点”的顺利布放,蒙特利海洋研究所(MBARI)同时集结了R/V Western Flyer和R/V Point Lobos两艘科考船开展联合海上作业,这对于拥有丰富海试经验的MBARI来说,也是少有的“大阵势”。

只见R/V Western Flyer首先将安放有接驳盒和物理、化学系统等设备的三个架子逐个平稳地布放到水深890米的海底,其中安放接驳盒的架子距离MARS主节点32米。

随后R/V Point Lobos上的操作员通过水下机器人Ventana的机械手,灵巧地将接驳盒插头先插入MARS主节点,再将物理和化学系统分别插到接驳盒架子上。

接驳盒接通,化学接口接通,物理接口接通,电力接通,宽带数据流畅,图像和各项数据瞬间传回。

当地时间21日12点09分,“中国次级节点”正式开始运转!

成功了!海试成功了!

此时,中方和美方海试人员都情不自禁地大声欢呼起来,相互向对方竖起大拇指。美方海试负责人Etchemendy先生热情地握住本次海试的中方总联络人和项目技术专家组代表、同济大学教授周怀阳的手表示祝贺:“没想到海试这么顺利!”

至此,我国自主研制的海底观测网组网设备在美国蒙特利海湾布放工作圆满完成,并正式与美国MARS海底观测网络并网试运行,这标志着中国的深海观测跨出了实质性的第一步。

在协助中方海试的Heller先生眼中,来自中国的科学家所展示出来的技术水平让他印象深刻。到达美国之后,中方课题组人员在短短几天内便完成了设备组装、自行试验、水池试验和演练等一系列准备工作。特别是在接美方模拟机试验中,中方设备一次性完成通过,这让他十分惊讶。在他的记忆中,MARS曾多次进行过国际试验,但能够一次性成功的案例并不多见。

据了解,这是MARS网首次接入由外方研制的接驳盒等关键节点展开海上试验。中国科技人员满怀“滴水穿石,功到自然成”的自信和从容,最终用实际行动获得了成功,也赢得了国际同行的认可。

美国明尼苏达大学的丁抗博士闻讯后由衷地感叹道:“此次海试让海底观测这个前沿技术在中国从概念变为现实,这对于中国海底观测网技术发展来说,是个实实在在的进步。”在他看来,此次海试有效地验证了中国海底观测网关键技术的性能指标,并为海底观测网技术发展和下一步观测网建设积累了宝贵经验。

追踪前沿瞄准海底观测网络技术

神秘浩瀚的海洋一直是人类探索自然奥秘的前沿领域,蔚蓝的大海不断激发着人们的好奇心。海洋观测技术,已成为科学家认识和研究海洋的重要手段之一。

海底观测网是近十几年在国际上兴起的海洋观测前沿技术。它通过在海底铺设水下光电缆,沿光电缆设置多个观测站,搭载相关仪器设备和传感器,构建网络上的一个个“节点”。而仪器设备和传感器采集的数据则又可通过光电缆传回岸上,使得科研人员能够通过对这些数据的分析来实现对海洋环境的监测。

中科院院士、同济大学汪品先教授很早就敏锐地注意到了这一海洋观测新技术。他介绍说,“这项技术可以把照相机、录像机、温度和盐度传感器等等放到海底,只需在水下将这些仪器接通电源,科学家就可以坐在世界上任何一个地方的办公桌旁,远程遥控这些设备,监测海底风暴、地震、滑坡等各种突发事件,观察海底生物和地壳内流体等活动,分析仪器采集到的各种数据。”

汪品先认为,海底观测系统实际上就是把陆地实验室“搬进”了海底,它是观测海洋最安全的方式不受海洋风浪等天气因素影响,摆脱了船时与舱位等种种局限。相比于以往的海面观测和遥感观测,海底观测网还具有各种技术优势,它可通过岸基联网方式解决以往传统探测方式遇到的电源供应、大量信息实时传输、气象海况条件受限制等瓶颈问题,还能长期连续地对海底物理、化学环境变化进行实时原位分析。

海底观测网不仅可应用于重大科学问题的研究,而且在海洋技术与海洋工程、灾害与环境预防和保护、航海以及军事等方面也具有重要的应用价值。正因如此,近年来,海底观测网的建设日益受到世界发达国家的高度重视。2009年,加拿大建成了光缆长度达800公里的海底观测网“海王星”。美国、欧盟、日本也在积极推进本国海底观测网络的研究和建设。

汪品先认为,海底观测网络的构建对于保障我国海洋权益、国家安全以及防灾减灾、资源开发、环境保护等都具有重要的意义,为此他率先提出建立中国海底观测网的倡议。在他看来,“海底联网观测迟早都要国际化,我国只有尽早介入,才能在相关国际规则的制定中取得话语权,才能在国际海洋竞争中占据一席之地。”

敢为人先超前部署课题终获立项

尽管海底观测网的重要性已经得到了广泛的认识,但中国要想建成海底观测网却仍面临诸多挑战。最为关键的是,在真正实施海底观测网铺设之前,该网络的关键技术和核心设备的研制在我国还是一片空白。

海底观测网的核心部件之一,是在海底与岸基之间进行高电压和巨量信息输送、转换和控制的单元,常称之为接驳盒。它类似于常用的转接头。我们知道,在正常环境下转接头都可能会碰到问题,更何况在复杂的海底环境下。盐水的腐蚀、生物膜的附着、深海的高压强等多方面的影响,使得对接驳盒这类的组网核心设备的研发提出了很高的要求。

另外,一些自然灾害,比如地震和海啸,以及一些人为活动,如渔民作业,都有可能会损坏海缆。如何保护海底电缆,维持海底观测网的正常运行,这也是必需攻克的难题之一。

为使海底观测网节点关键技术尽早立项进入研发,同济大学等单位的科研人员,在“十一五”初期即向863计划海洋领域办公室提出了研究海底观测网关键技术的申请,但争议也随之而来。

“立项过程并不顺利”,科技部21世纪议程管理中心海洋处处长孙清对记者坦言,“2006年提出这个想法时,一些人持反对意见,他们认为国家尚未出台海底观测网的建设规划,这个课题立项缺乏明确的科学目标。”

面对这些意见和争论,863计划海洋领域办公室多次召开座谈会,邀请两院院士、海洋领域专家对我国的海底观测网建设和关键技术研发进行了深入探讨,并最终达成了一个基本共识:无论今后我国将要出台怎样的海底观测网建设规划,都需要掌握海底观测网组网关键技术和自主研制核心设备,而这恰恰体现了863计划的战略性和前瞻性。

多次参加研讨会的孙清对此深有体会,“如果非要等到具体的建网规划出台,那个时候再搞这些基础技术研究就晚了。我们必须提前部署,尽早开展诸如接驳盒、传感器等关键技术的研制工作”。

最终在各方的努力下,2007年,作为“十一五”国家863计划海洋技术领域重点项目的“海底长期观测网络试验节点关键技术”正式启动。项目旨在瞄准目前国际海底观测技术发展的方向,紧密配合我国对深海长期探测的迫切需要,开展海底长期观测网络试验节点组网关键技术研究,为我国深海海底观测网络的大规模建设奠定扎实基础。

该项目由同济大学作为牵头单位,联合浙江大学、上海交通大学、中国海洋大学等高校承担具体相关的子课题研究任务。至此,一场我国海底观测网核心技术联合攻关战役正式打响。

“这个项目最终获得立项,首先是863计划海洋办公室对这个项目的定位非常准确,即把它作为我国海底观测网络建设的基础性研究;其次,它也体现了我国科技管理部门敏锐的战略眼光和严谨务实的科学态度。”周怀阳教授深有感触地说,这个项目从决策到立项,真正体现了863计划的核心要求:跟踪研究国外高新前沿技术发展,坚持战略性、前沿性和前瞻性,统筹部署高技术的集成应用,提高我国自主创新能力。

以我为主自主研发掌握核心技术

尽管我国海底观测技术研究起步较晚,但项目研究团队迎头赶上的决心却很大。在没有相关技术研制基础的条件下,项目组齐心协力,联合攻关,坚持以我为主的自主研发思路,同时在消化吸收相关国外先进技术的基础上集成创新,通过几百个日夜的艰苦拼搏,攻克了一个个科研难题,最终掌握了构建深海海底观测网络试验节点的核心技术。

浙江大学承担了研制海底观测网络次级接驳盒及海底摄像系统的重任。该校杨灿军教授带领子课题组,先后突破了包括基于光电复合缆的接驳盒高电压(10KV)远距离电能传输与控制管理、接驳盒深远海多节点实时监测和信息传输、接驳盒海底信息融合与处理等一系列关键技术。

同济大学除了负责整个项目的架构技术设计、试验和各单元的协调配合及合作外,还负责研制海底原位化学分析系统。彭晓彤教授子课题组采用集成创新与自主研发相结合的技术手段,发展新的原位化学分析技术,成功研制出世界上第一台可用于深海极端环境的原位阴离子化学分析系统。该系统能针对水体中存在的多种阴离子进行高精度原位定量分析,实现对海水体阴离子变化过程的原位监测,研究海底环境的变化。

而中国海洋大学则集成开发出海底边界层速度剖面场、湍流速度、温度、盐度、浊度等传感器,并完成了海底物理原位分析系统和海底动力环境监测系统的研制;与此同时,负责研制海上试验布放、回收系统的上海交通大学完成了SJT-10 ROV的技术升级和改造,并成功地进行了水池试验和系统联调;针对海底观测网安装的需求,完成了用于水下湿插拔连接的专用安装工具的设计和加工,并初步进行了水下作业试验验证。

全程参与课题研究并指导浅海试验和MARS海试的周怀阳教授告诉记者,科学来不得半点虚假,技术的研发必须经得起各种试验的验证。除了一系列、多次反复的实验室、高压舱和水池试验之外,到实际情况更加复杂的海里去做实证试验,是检验技术研发成功与否的最有效途径。

2010年9月13日至28日,项目组在东海嵊山岛附近海域成功进行了浅海试验。这次海试中,海底观测网络接驳盒成功连接了海底原位化学分析系统、海底物理原位分析系统及海底摄像系统。该系统经历了台风等复杂海况,连续5天5夜无故障运行,最终达到了海试指标要求。

事实证明,在美国MARS网海底实验这样的“大考”中,项目组自主研发的核心技术和组网设备真正经受住了深海海底恶劣环境的重重考验。记者在同济大学海底观测实验网上看到,每隔一段时间,各项海底试验数据便会自动更新显示。而自海底试验开始以来,包括接驳盒在内的各项仪器设备一直保持正常运行,各项性能指标非常稳定,受到了美方科学家的一致称赞。

借船出海国际合作搭建海试平台

在海洋领域技术研究过程中,海上试验是必经的、也是最具特色的环节之一。海底观测网关键技术要应用于海底观测,进行长期的海底试验是检验技术成熟与否最好的试金石。

“只有经过海底试验,才能让我们的技术走出实验室,应用于海洋观测。也只有经过海底试验,才能知道我们的技术能不能用,好不好用。”周怀阳对此有个形象的比喻,“就像老百姓常讲的那样,是骡子是马,拉出来遛一遛就知道了。”

但问题也随之而来:最重要的深海试验怎么办?我国目前尚未建立自己的海底观测网,短时间内建成海底观测平台也不现实;没有观测平台,何来海上试验?去哪里寻找理想的海底实验平台?

“凡事预则立,不预则废。”实际上,早在海底观测网关键技术立项申请之时,针对深海试验,同济大学的教授们就把目光投向了大洋彼岸的美国蒙特利海洋研究所和该所的MARS海底观测网。

美国蒙特利海洋研究所是一所世界知名的非盈利性私营海洋研究专业机构,因其科学与技术紧密结合的特点及其多项杰出的成就,在国际海洋前沿研究领域享有盛誉。该所在2007年建立的MARS网是目前世界上较为先进的海底观测网络,也是较为成熟的深海观测试验平台。

2007年初,同济大学与蒙特利海洋研究所签订了协议,保证中方的海试工作。在签订协议之后,尽管仍存在种种困难和不理解,但在中美双方许多有识之士的大力推动和积极努力下,项目按预定目标顺利推进。

“从一开始,我们进行海底实验国际合作的目标就很明确”,孙清介绍说,“就是利用MARS这样知名的国际海底观测试验平台,不仅解决海底试验平台难题,还可通过国外的高技术标准科研条件约束,真正检验我们技术水平的含金量,实现高起点的海上试验和技术应用,为未来建立我国自己的海底观测网奠定基础和积累经验。”

事实上,在整个海试过程中,中美两国科研人员合作愉快,气氛友好,双方不仅在技术上互通有无,同时还收获了彼此之间的友谊。周怀阳告诉记者,在海试取得成功时,美方科学家在第一时间为中国海试团队送上了最诚挚的祝福,而中方则真诚地感谢美方的热忱帮助和为此付出的努力。

在孙清看来,正是通过这样的国际科技合作与交流,中美双方最终“互利共赢”。她认为,“通过海试,美方也可利用我们的技术进一步验证他们的海底观测网络的实际运行水平,同时还可以与我们建立一个技术合作、资源共享平台,有利于今后中美两国在海底观测网络建设和运行方面开展进一步深入合作。”对此,美国Woods Hole海洋研究所研究员林间认为,该项目“建立了中国积极参与国际海洋科技交流与合作的范例”。

此次海试国际合作,也让孙清这位科技工作管理者产生了更加深入和长远的思考。“我注意到,蒙特利海洋研究所之所以能取得现在的骄人成就,与他们推崇的全开放、全共享的科研模式有密切的联系”,在孙清看来,“这不仅给我们这个项目提供了很好的一个国际合作途径,同时也为今后我国863计划海洋领域科学研究提供了有益的借鉴。”

海底观测网关键技术研制和首次深海海底实验成功,在一定程度上加速了我国建立海底观测网的进程。不久前上海市宣布,将投资4000万元,计划在未来5年内建成“东海海底观测网”。

记者了解到,“十二五”期间,863计划海洋技术领域将继续在开发难度大的海底观测共性技术研发进行前瞻性部署,力争形成相关技术标准,为国家海底观测业务网的建设提供强有力的技术支撑。

时至今日,“中国节点”已经在东太平洋海底平稳工作了60余天,经受住了深海大洋的真正考验。记者最新获悉,由于“中国节点”的优良表现,蒙特利海洋研究所同意将海试时间从原计划的1个月延长到了6个月,这对中国第一代深海海底长期观测网技术的研发者来讲,是个绝好的机会,更是极大的挑战!我们有理由相信,也衷心期待深海海底观测网“中国节点”,今后能取得更大的成绩,给国人带来更多的惊喜!